日治時期因日本天皇愛吃臺灣米,日人便奉命來臺挑選良田栽種。1938年(昭和13)公館鄉中義村林益貞農田被選定作為「獻穀田」,0.6公頃田地全用人力耕作,採新竹州農業試驗選定的臺中65號稻種種植,並引進附近姊妹潭清澈泉水灌溉,栽培管理收成後作為專門供奉日皇的貢米。獻穀田「蒙日皇恩寵」的殊榮就此轟動地方,成了廣為流傳的傳奇故事。

據林家後代回憶:為維持生產品質,獻穀田每年只春耕一季,每年產量1800-3000台斤,收成的稻穀需在竹製遮陽罩下慢慢烘乾以保持米質黏性;收割時還要舉辦祭儀,向東北方遙拜昭和天皇,以示感謝和效忠,總督府、州、郡、庄等各級官員都會出席,共襄盛舉。此外,家中曾有座日本政府建造的升旗台,升太陽旗是每日例行公事,代表榮耀;而門前的水泥路也是特地闢建,俾便總督府官員視察。

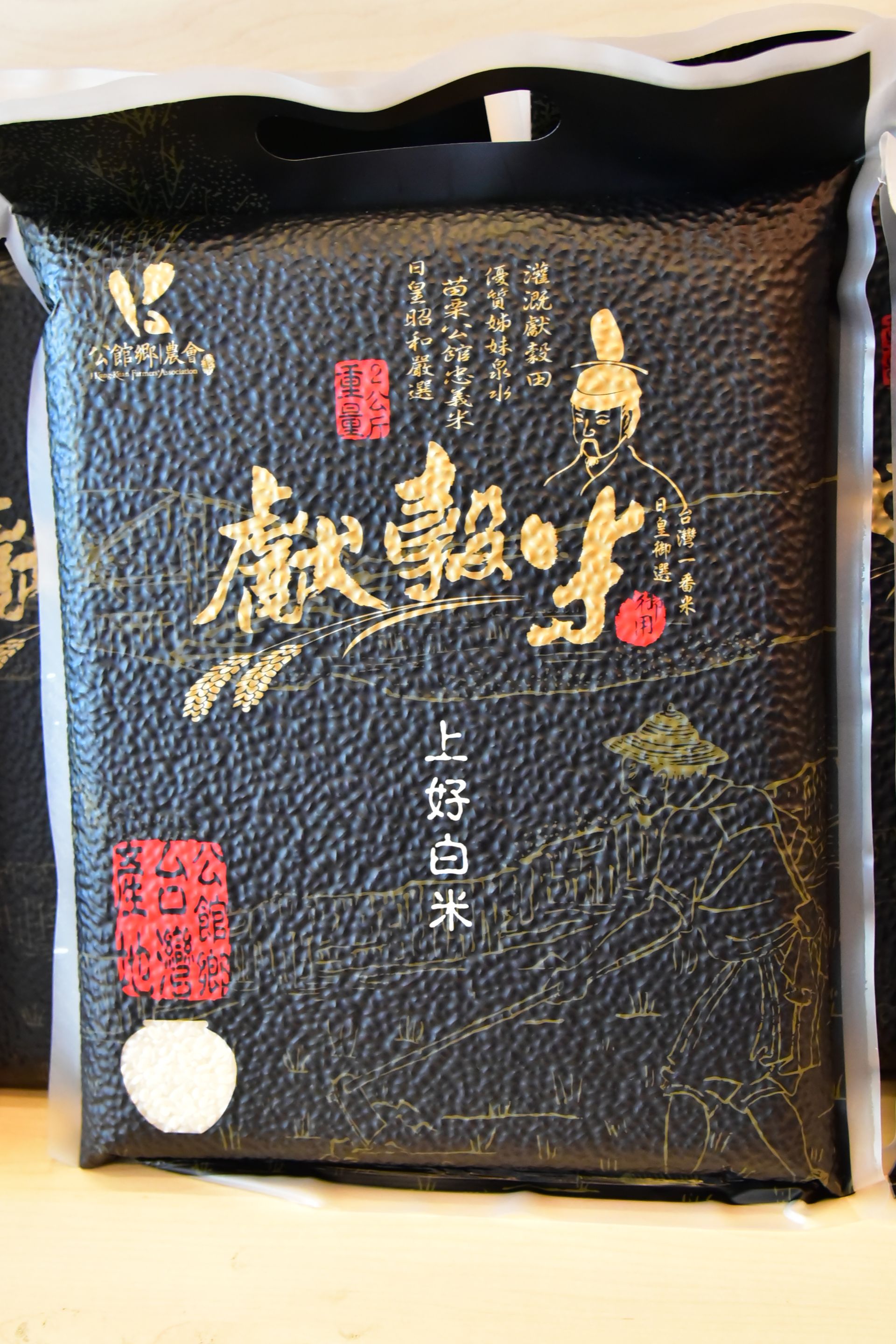

日本政府為感謝林家維護獻穀田及種植貢米,頒贈一對銅製大小各一的花瓶、獎狀、獎杯以及最珍貴的七星寶劍,這些深具歷史意義的文物都成為林家傳家之寶。獻穀田位於現今苗栗縣公館鄉中義村1鄰阿煥伯福菜園旁,仍由林家後代耕種。公館鄉農會透過獻穀田的典故推出「獻穀米」,用在地故事的感情溫度和天皇貢米的特色,塑造臺灣第一番的頂級好米意象。