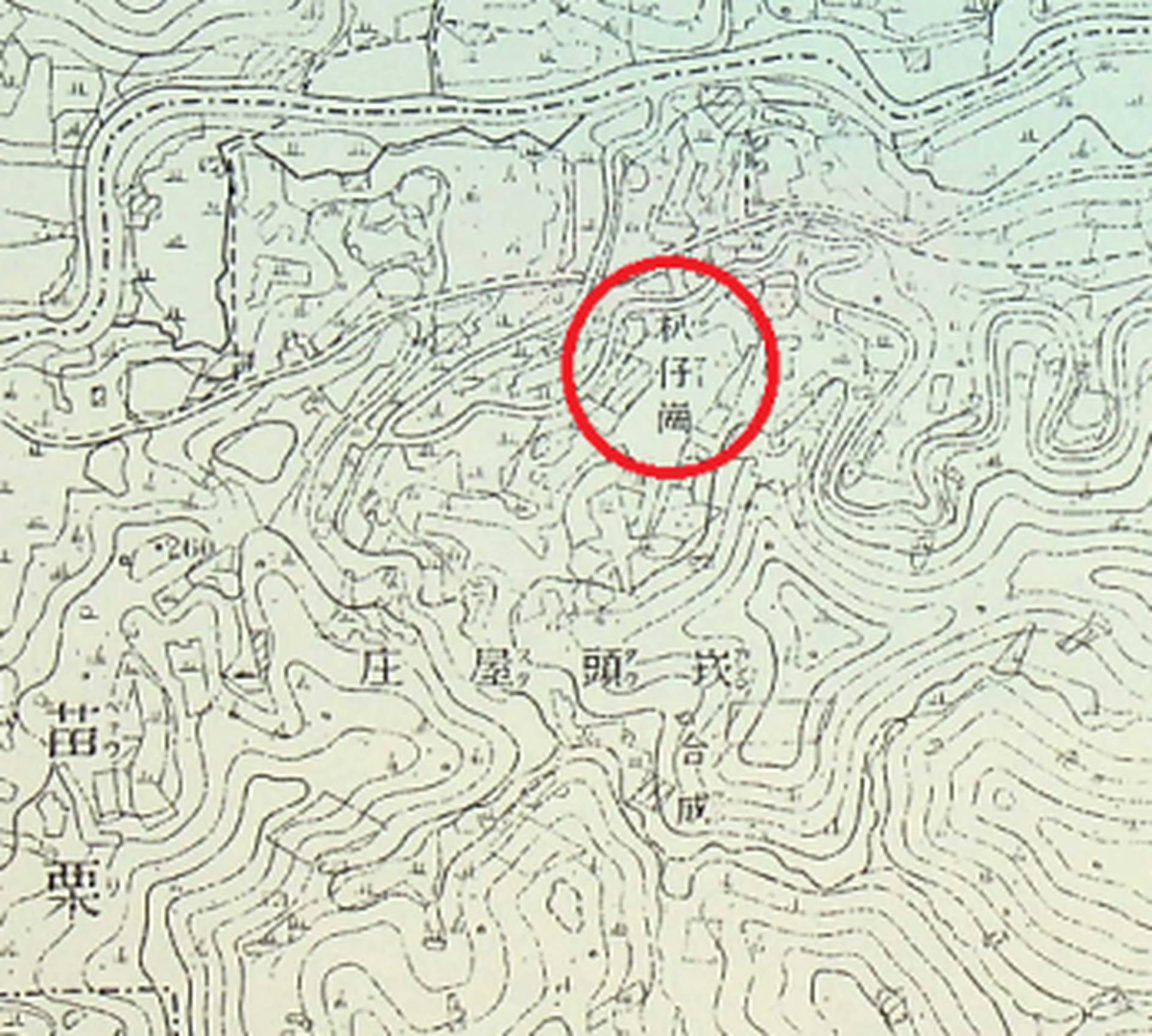

扒仔岡庄,位於頭屋鄉省道臺13線旁,與頭屋交流道交會約2公里處,是沿主要道路臺13線所發展的小集村。此地地勢較高成為一高崗,且盛產朳子因而得名,戰後根據地形改名為象山村,源自其地由鳴鳳村高處望之,其地貌恰似一頭象。庄頭之開發與頭屋村相連,略遲於頭屋,然而在1893年(光緒19)的苗栗縣志中便有扒仔崗庄的記載,日治時期本庄頭一度為崁頭屋庄的小字,後仍獨立設保。

境內主要的廟宇有玉衡宮,主祀三恩主,創建於1901年(明治34),為地方信仰中心。孔子廟,原為玉衡宮初創時建設「象山漢學書院」,尊奉至聖先師,日治末期因日本人抑道揚佛而改稱孔子廟,1952年(民國41)重修時改奉至聖先師為主神;1971年(民國60)為劃分儒、道,另建玉衡宮於後上方,1975年(民國64)竣工。紫明宮主祀五極大帝,創建於1931年(昭和6),為一貫道之道場,亦為地方之信仰中心。

在庄頭建築形式上,幾乎為現代鋼筋混凝土連棟建築,僅有少部份民居保留磚木混構的瓦房。在環境特徵方面,緊密相連的民宅後方遍植竹林、杉木二次林及雜林,房屋沿道路排列,山勢起伏不大、坡度平緩,與象之背脊相仿,乃當地特殊景觀。