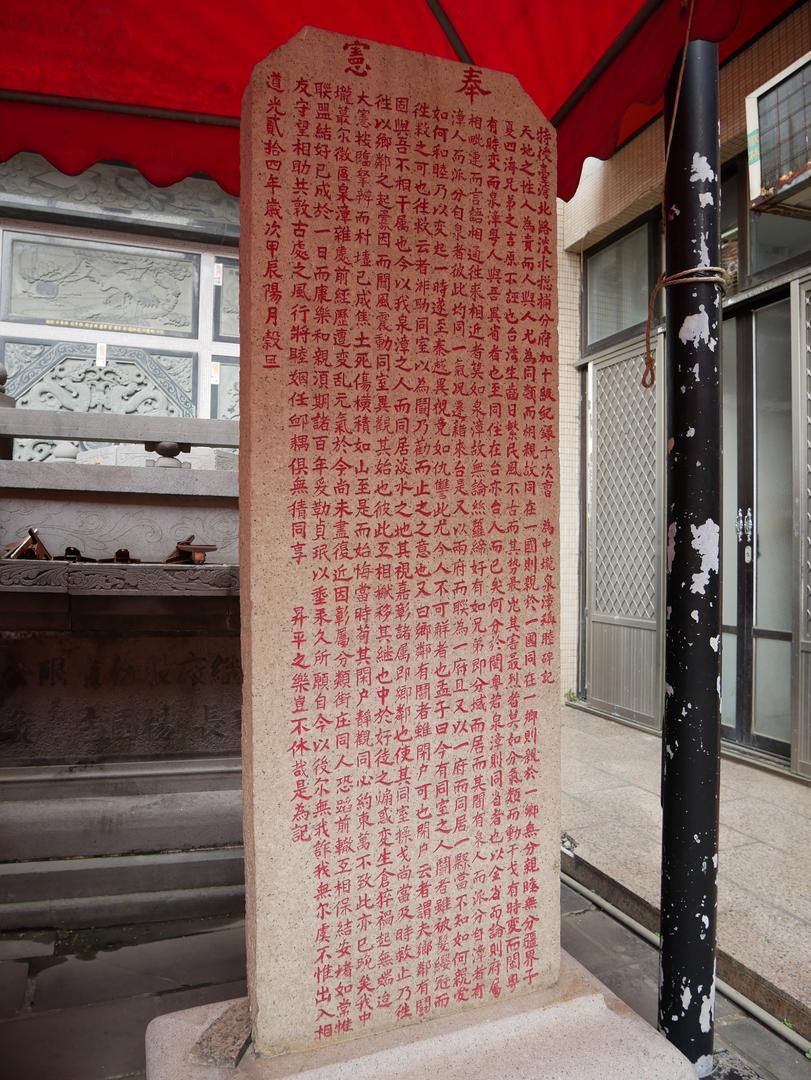

〈勸中壠泉漳和睦碑記〉於道光24(1844)年臺灣府淡水廳同知曹謹給立告示。碑記分為〈勸中壠泉漳和睦碑記(一)〉和〈勸中壠泉漳和睦碑(二)〉,原本2篇都在慈裕宮,不過今日(二)的原碑已經遺失。碑記內容曉諭中港、後龍地區的泉州,漳州兩籍人士是同源,怎麼可以分類內鬨;應該要守望相助,和睦相處,同享和平的環境。碑文曾收錄於《新竹縣采訪冊》、《北碑集成》;前者又錄道光29(1849)年所立「勸中壠泉漳和睦碑(二)」,惜今未見;後者卻將立於臺中縣大甲鎮的咸豐8(1858)年「漳泉無分氣類示諭碑記」誤為今已不見的「和睦碑」,並將苗栗竹南鎮慈裕宮誤為後龍鎮慈裕宮。

撰〈勸中壠泉漳和睦碑記〉的葉廷祿是中港街庄閩粵總理,也就是中港鄉勇團練的董事。葉廷祿不像一般台灣古典詩文作者是遊宦或紳士,而較為豪放,所以文中的口氣略顯粗魯,但是道理明瞭,非常理直氣壯。〈勸中壠泉漳和睦碑記(一)〉還試圖敦敦教誨,不過〈勸中壠泉漳和睦碑記(二)〉大量使用反詰,咄咄逼人甚至直斥分類械鬥和禽獸無異,是一篇極具批判色彩的作品。