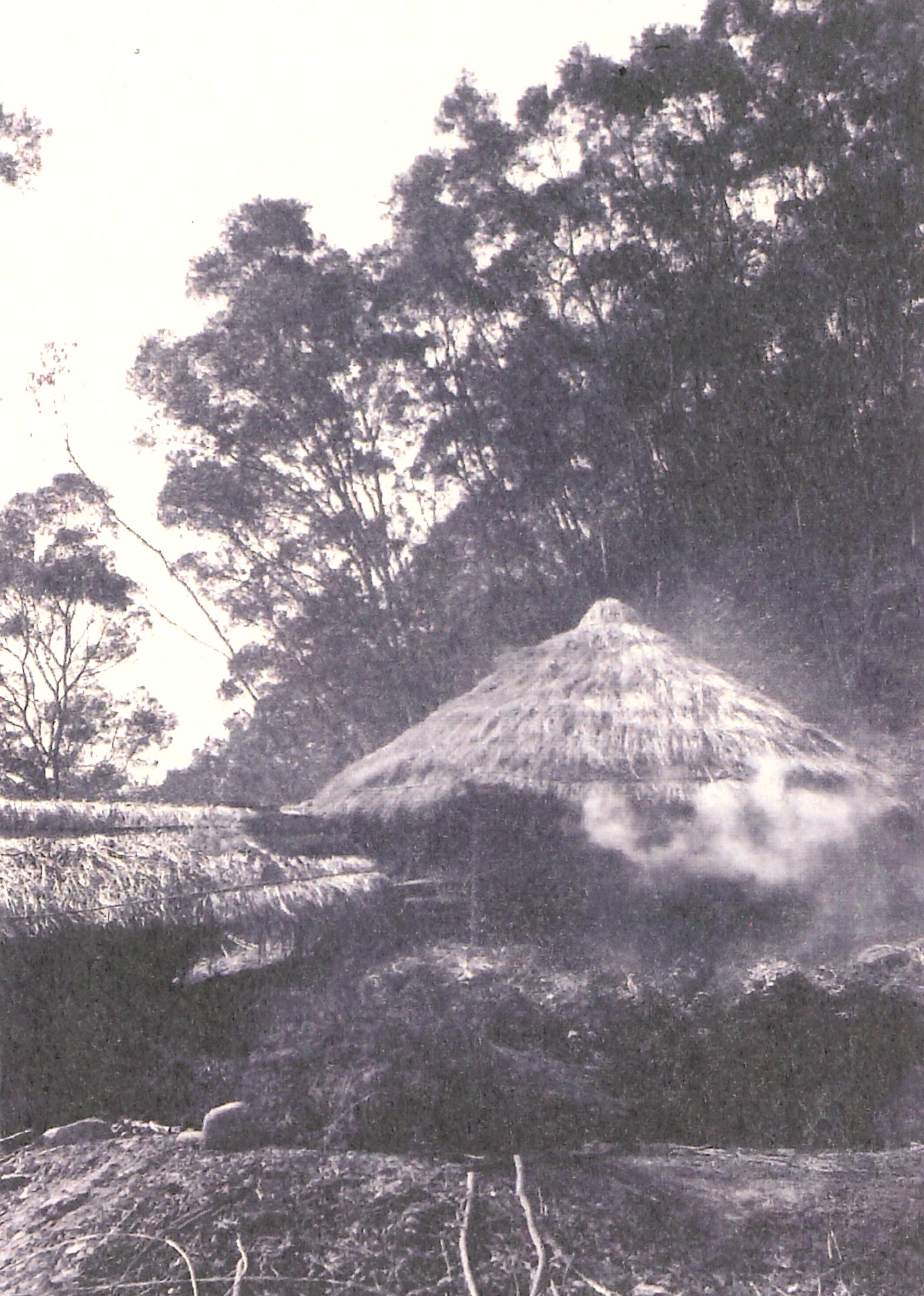

此照片由潘大州攝於1960年代左右,地點在鯉魚潭村三櫃一帶,圖中搭蓋茅草屋頂的是火炭窯,炭窯後方為相思樹林。

早期鯉魚潭聚落族人的農地面積不大,務農的收入並不足以養家糊口,必須靠「做山」——即砍伐柴薪、燒木炭來貼補家用。由於相思樹在燃燒時不出油,冒出來的煙不會刺激眼睛,是製造木炭的最佳材料之一,加上其對於生長環境的要求不高,因此成為1940至60年代聚落山坡地一帶重要的經濟植栽。在當時,有很多包商專門向林主購買相思樹林,再請工人砍伐,然後就地造窯進行燒木炭的工作,不過聚落族人多以賣柴薪為主,只有曾擔任過三義鄉民代表會主席的葉昌海在經營炭窯。

根據潘大州向聚落耆老劉見祥先生的求證,早期聚落山上所設置之炭窯,一次約可放入濕薪柴1至2萬台斤,燒炭時不分晝夜火不能停,約要燒7至10天之後才停止燒火,並要立即密封窯門,約要再過7至10天後才能開啟窯門取木炭,一窯約可獲得7至8千台斤之木炭。不過隨著香茅草產業的興起,族人紛紛將相思樹砍掉改種植香茅,聚落山區的景觀也隨之改變。