自清領至日治時期,三義曾因樟腦、茶、木材、香茅等產業的興盛,以及舊山線帶來的便利交通而繁榮一時。然隨著全球市場轉向、臺灣產業轉型,三義的山林產業風光不再,也不得不向大型加工業靠攏,其中最具代表性的就是1970年代裕隆公司的三義車廠。裕隆釋出了高達2000名的就業名額,吸引了許多員工因此由內山搬遷至市街居住。至此,三義居民的生活模式由原先的農務大幅轉型,與過往百年來作為山林集散地的任務道別,鐵路設施的功用也從軍事、物產運輸,轉為以載運乘客、觀光休閒為主。

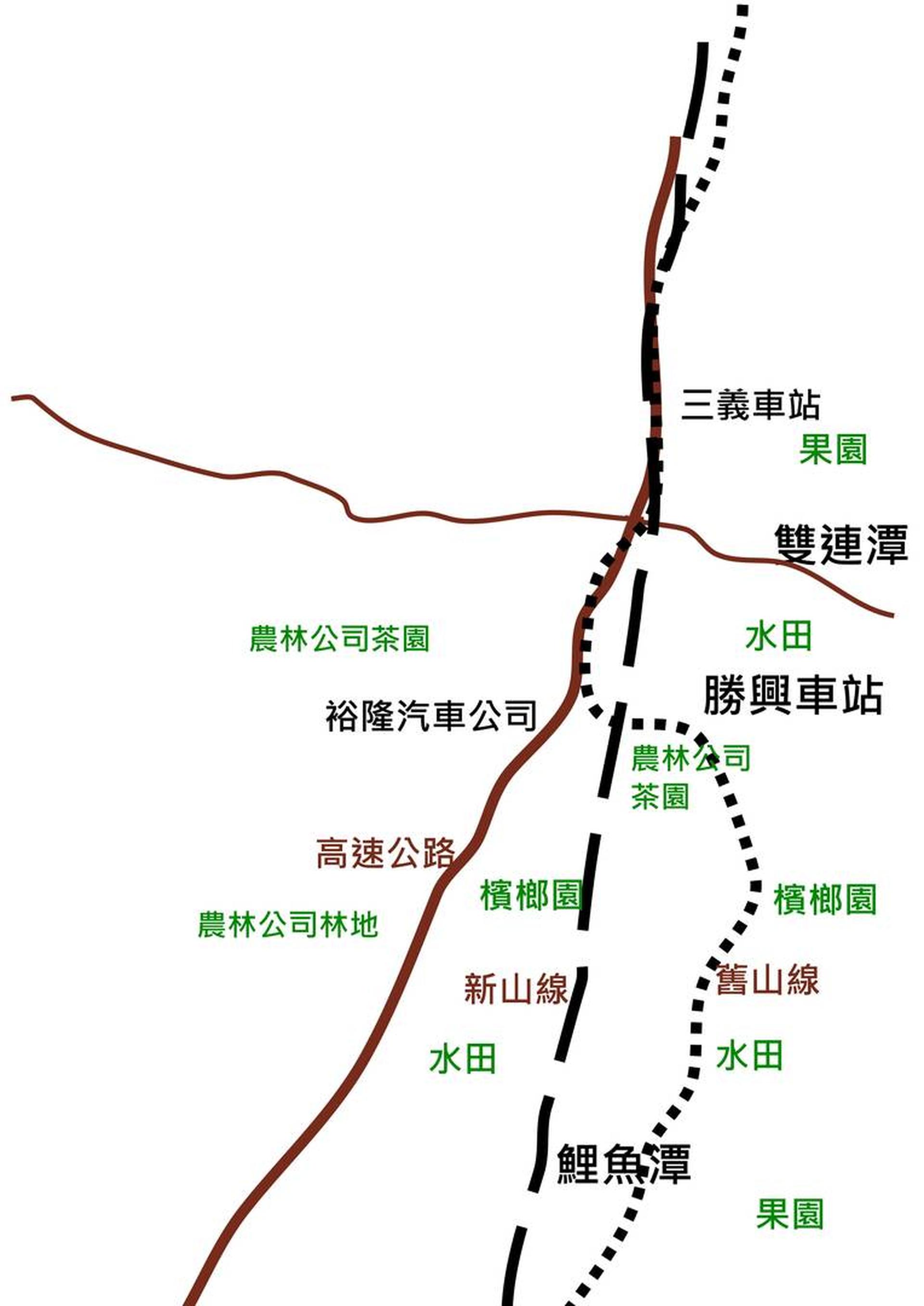

民國65(1976)年,裕隆集團規劃三義工廠,在三叉河「三義茶場」購置近300公頃的土地,在園區內同時設置製車工廠,以及辦公室和宿舍,經營團隊也遷移至此,廠辦合一下使得三義擁有全臺灣最大的汽車工廠。車廠以南還有三義工業區,主要製作汽車零件,供貨給裕隆及桃園、中壢一帶的廠商。除了車廠之外,三義一帶還有利用大安溪的矽砂原料、生產橡膠製品的化工工廠,以山區果園為基礎發展的大型水果加工廠等,加工業不斷興起,加上中山高速公路與其它道路的拓建,三義這座山城的人文地景也就此翻轉了面貌。