三義舊稱三叉河,挾著豐富的自然資源,讓此地自清領時期便是山林產業重要的集散地,隨著區域經貿的發展,由墾殖聚落轉為商業空間,日治時期又因舊山線鐵路的興築,一躍成為重要的區域治理中心,在明治34(1901)年總督府的統治體制改制中,成為苗栗廳下轄的七支廳之一。「三叉河支廳」轄區包涵苗栗一堡的15個庄,另設置「三叉河庄役場」,管轄雙連潭、雙草湖、魚藤坪、拐子湖、鯉魚潭等庄,正式成為區域治理據點。在新制中,支廳長由警部擔任,支廳內的課員也多為警察,由警力直接推動政務,可見當時警察制度已與總督府相連,成為日本治理臺灣最重要的基礎。

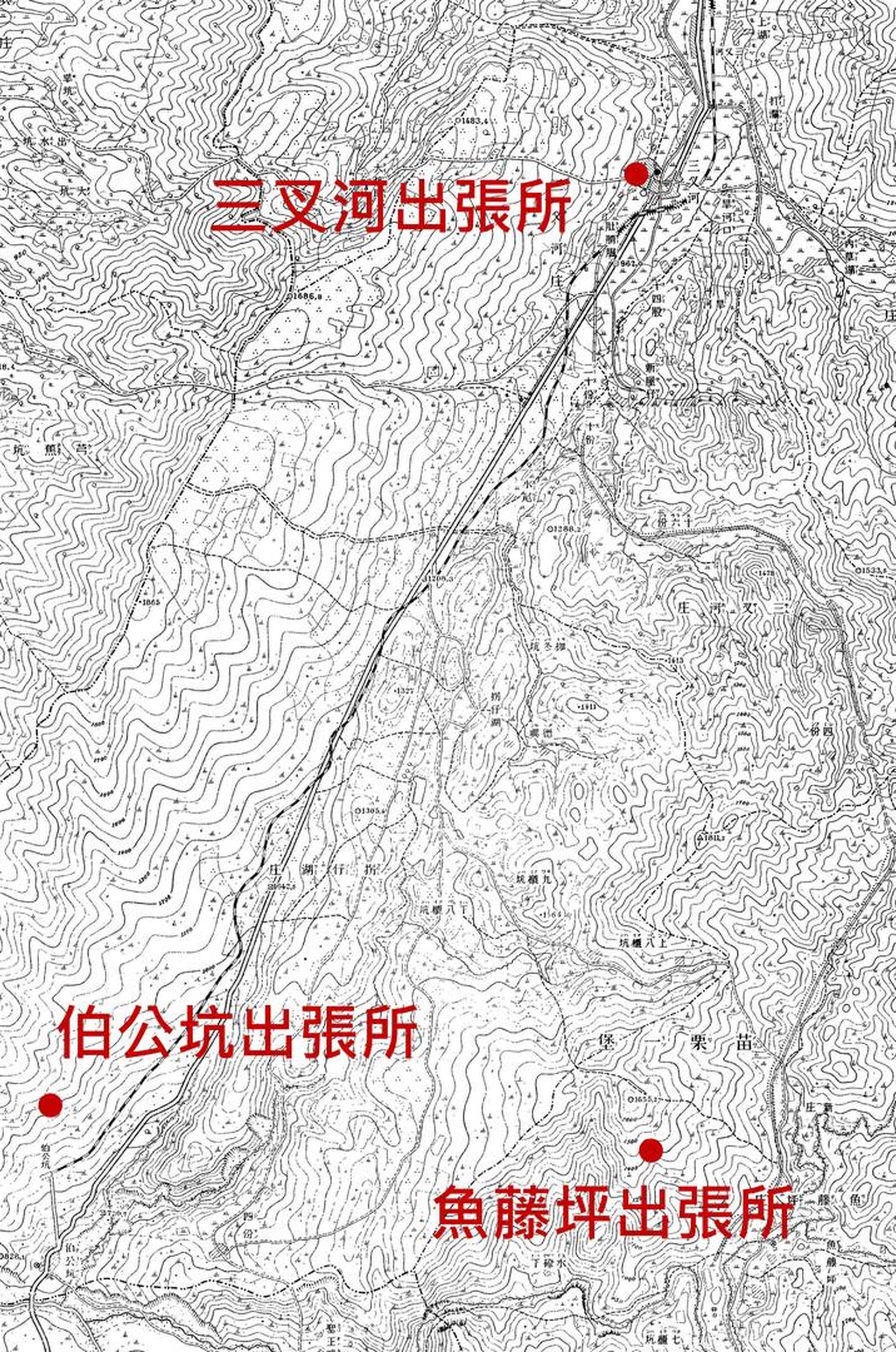

三叉河警力對地方的治理可以有效而成功,派出所廣設與結合地方勢力的保甲制度是為關鍵。19世紀末三叉河、魚藤坪、伯公坑等地就已經設立出張所(派出所),以警力部屬作為地方行政機關。明治31(1898)年臺灣總督府延續清領保甲制度,制訂「保甲條例」,使其作為地方派出所警力的輔助機關,三叉境內許多因製腦、墾殖致富的大墾號、墾首、地主、商人等被拉攏為仕紳階層,以保正一職延續在地方的勢力與特權。在這樣警察保甲相連、結合行政機關遍佈全台的制度下,日本殖民政府的勢力得以深入山區農村、擴展範圍。