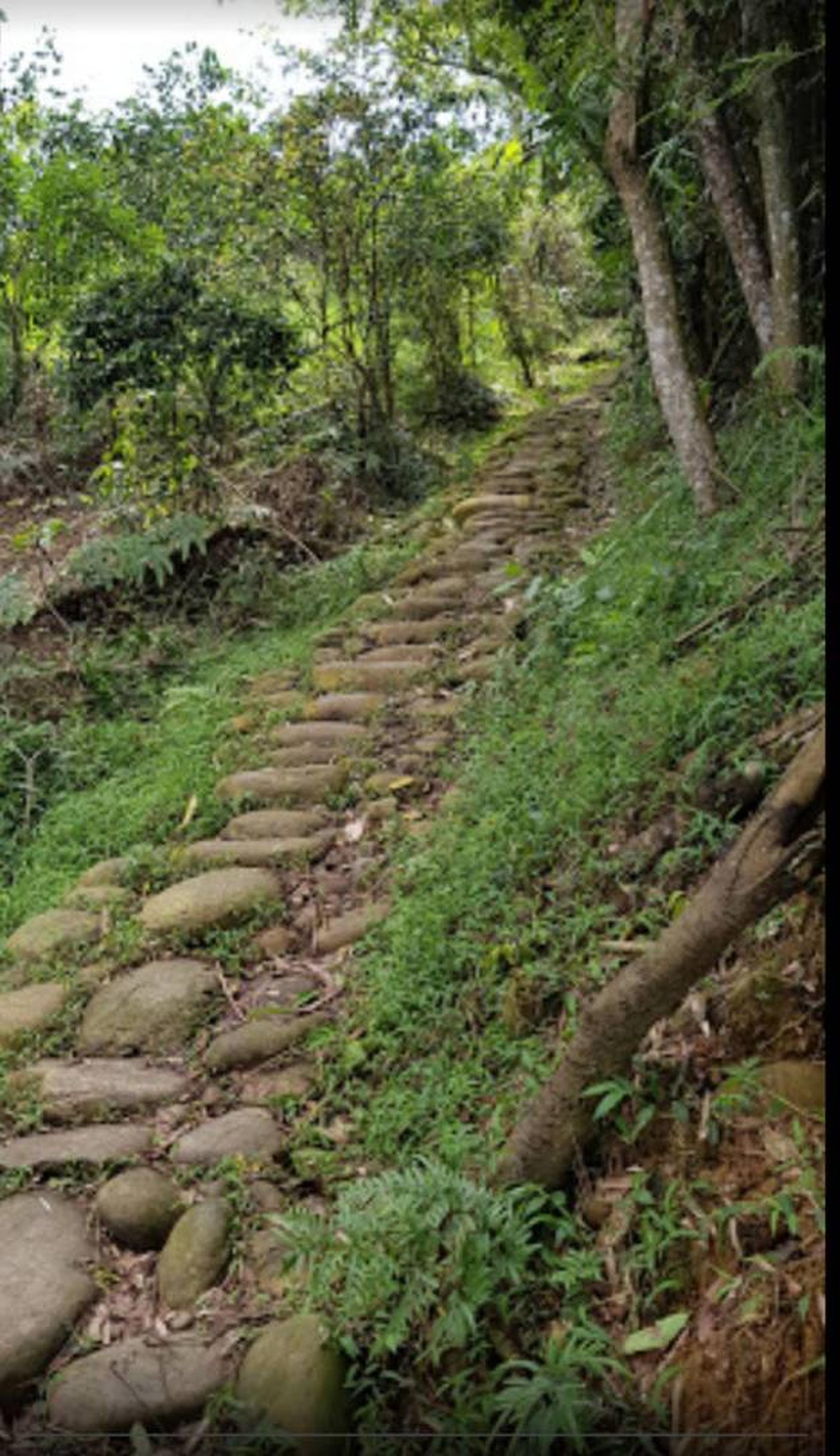

隨著人造樟腦出現與樟樹過度砍伐,加上日人於大湖試種香茅成功而陸續普及,樟腦的腹地與設備資源遂由香茅取而代之,也接續樟腦褪色的風華,成為1950、1960年代臺灣北部山區極其重要的外銷產業。蒸餾好的香茅油同樣得以人力挑運下山,再轉以板車、腳踏車、汽車或火車等交通工具運送到他處交易。無論是全臺最重要的大湖產地或舊山線一帶的香茅油都需通過舊山線轉運外銷,於是一條來往三義苑裡的道路因而被稱為香茅古道,而三義、勝興等沿線車站更在香茅油交易中扮演起重要角色。

因香茅產業並非公營,產地和聯外交通的便利性,讓香茅產業鏈中有了更多角色的產生。一般來說,產地油商檢視香茅油品質,會依照油色、重量等與茅農議價,先放置於「油房」內,累積一定數量再運至苗栗市區,轉賣給代理商,最後才由出口商接過代理商的貨轉手外銷。一旦茅農位處偏遠,那麼在販售給產地油商前,即會多一層產地小油商的經手與剝削。反之,若茅農鄰近交易市場,便可越過產地油商,逕行賣給代理商。另外,因香茅油交易模式多元,可以現金交易、寄存(寄存於產地油商處,待市場價格較好時再販售),還能向產地油商抵借款。如此隨著地形、交通、人際、組織,便交織成一個特殊而多樣的香茅交易景觀。