樟腦,將臺灣推向與國際貿易接軌的產業,自清領時期以降三個時代,支撐起北部山區丘陵沿線居民的經濟。而製腦產業也跟著時代發展而引進不同技術與設備,但其製作樟腦的基本原理不變,都是以蒸餾方式將樟木提煉成油與結晶。

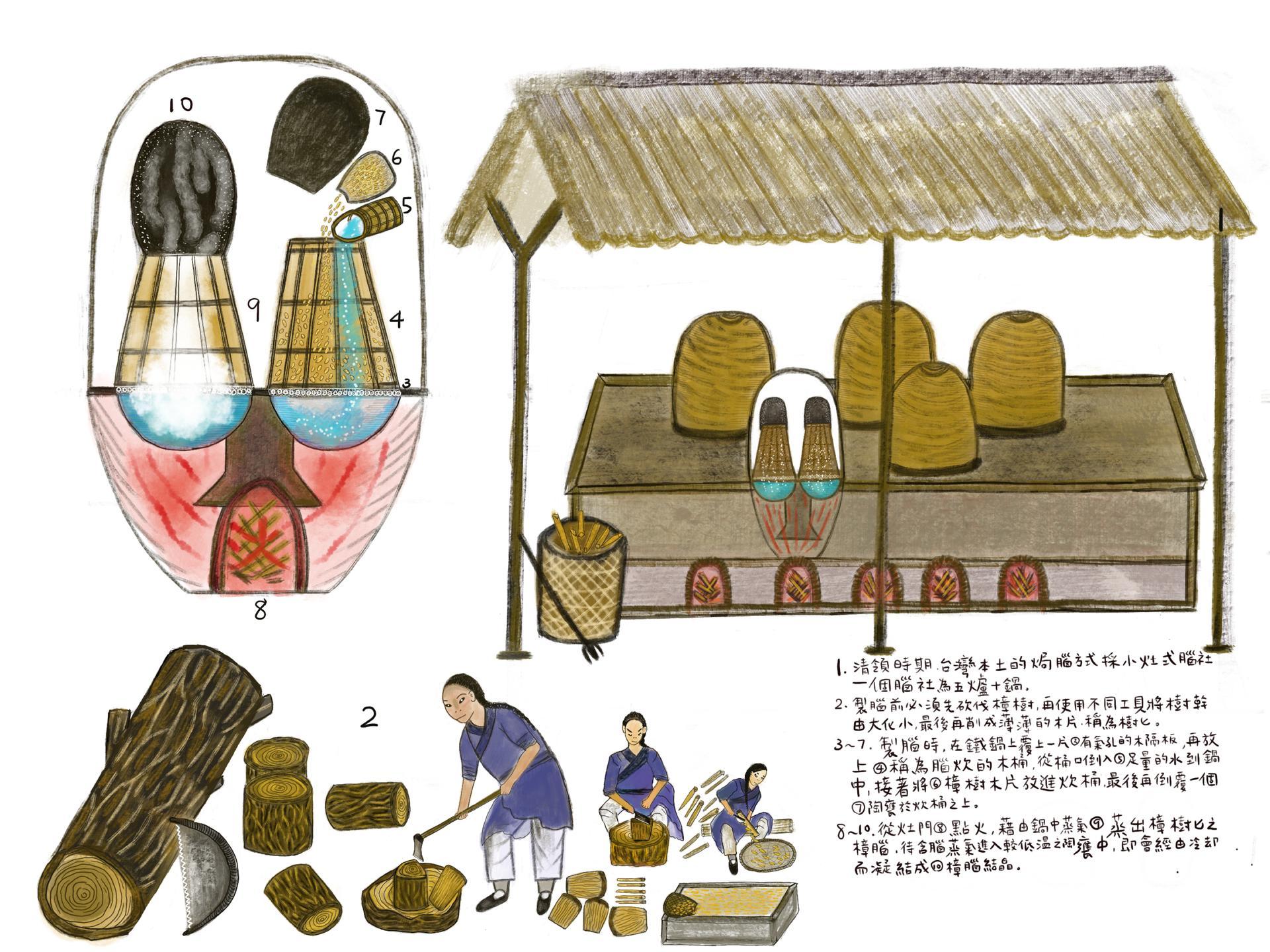

清領時期臺灣本土的焗腦方式採小灶式腦灶,一灶有多個火爐,每爐有兩鍋,一個腦灶即是五爐十鍋。鍋中會先鋪上一片有氣孔的木隔板,再放上「腦炊」(木桶)。製腦時,將水由桶口倒入鍋中,接著將削成薄薄的樟腦木片(稱為樹匕)放進炊桶,上面再倒覆一個陶甕。準備就緒後即可引燃灶中之火,藉由鍋中蒸氣,蒸出樟樹匕中之樟腦,含腦蒸氣進入較低溫的陶甕中,即會經由冷卻而凝結成樟腦結晶,這些結晶取出就是樟腦腦砂。日本殖臺後,為了提昇製腦的效率,特別引進土佐系統技術,則進一步可經由油水分離取得樟腦油與腦砂,遂逐漸取代本土原有的製腦方式。直到戰後新式的現代化焗腦設備現身,不僅減少鍋爐數量,也改以管線將水蒸氣引入炊桶,來節省燃料與人工,焗腦效率大幅提升。