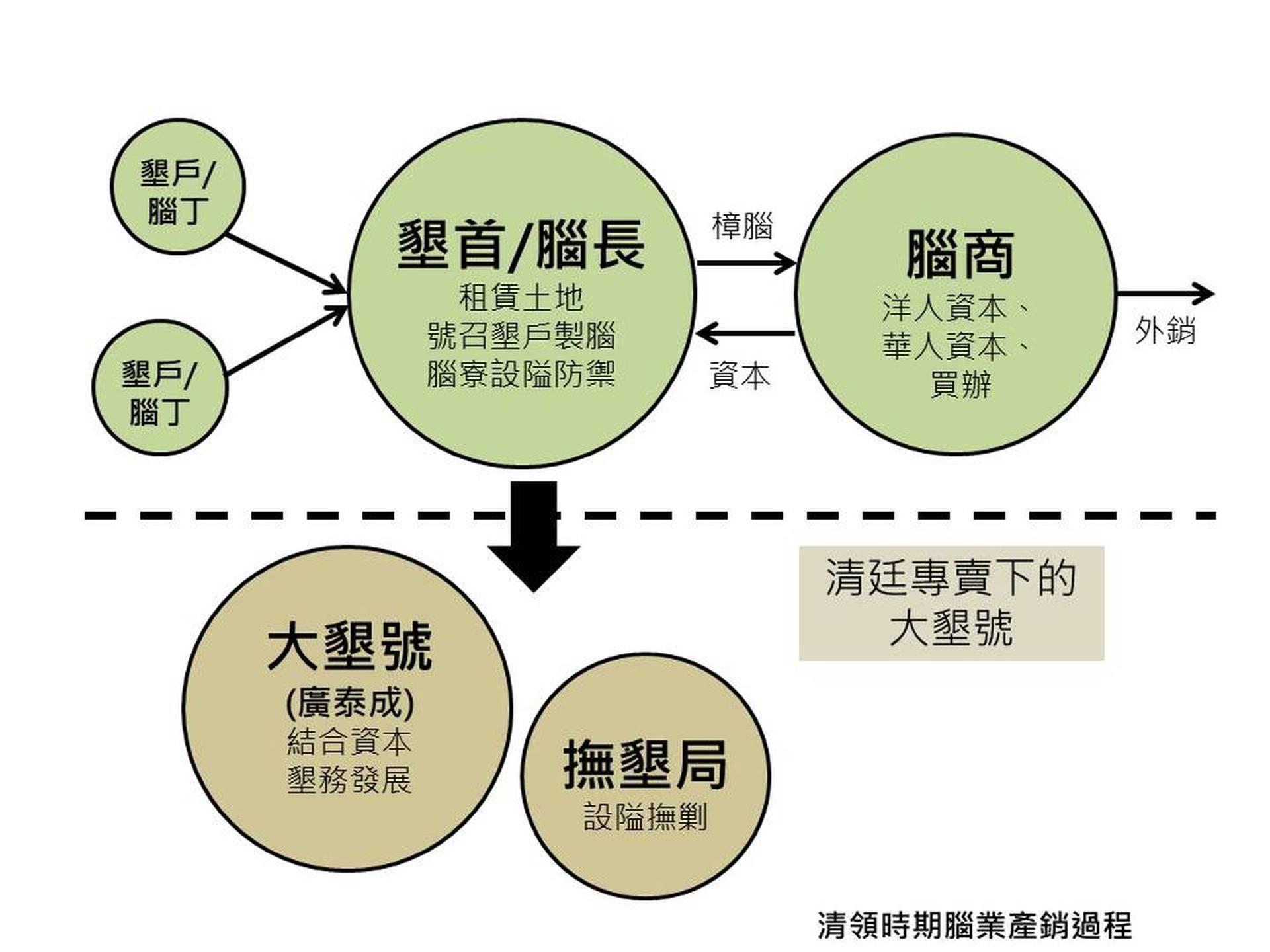

舊山線途經的三叉河、雙湖、魚藤坪等聚落,都是在樟腦開採的基礎下形成。三叉河一帶在清領時期便有金華生、金隆盛、廣泰成等墾號,伐樟製腦拓展墾殖範圍。早期墾拓製腦多為私營,以廈門作為主要市場。然而到了咸豐、光緒年間,眾多外商來臺通商,收購樟腦、設立洋行,竹苗墾民更將樟腦開採由淺山地區逐漸擴展至內山。清廷一方面希望掌控樟腦產業的巨大經濟利益,另一方面也被外商以條約挾持,相繼實施與停辦兩次樟腦專賣制度。於是,官方、外商、本地買辦、生產地墾拓等相互競逐、結盟以獲取樟腦產業的利益。如光緒11(1886)年三叉的大墾號「廣泰成」,就是官方與地方豪紳的結合。

第一次樟腦專賣制度於同治2(1863)年實施,清廷將軍工料館改為「腦館」,在新竹、大甲等地設置小館經營專賣。專賣為官方帶來極大收入,利潤轉薄的外商因而施壓清廷,同治7(1868)年第一次專賣制度廢除,領有通行證的外商可直接進入臺灣購運樟腦。光緒13(1887)年,時任臺灣巡撫的劉銘傳,為了彌補中法戰爭開支並籌措撫番費用,在臺實施第二次樟腦專賣政策,於臺北設立腦務總局。然而1890(光緒16)年,樟腦製品賽璐珞的發明,使歐洲市場對樟腦需求量大增,官營的專賣制度再度為外商阻礙而於隔年被迫廢除。