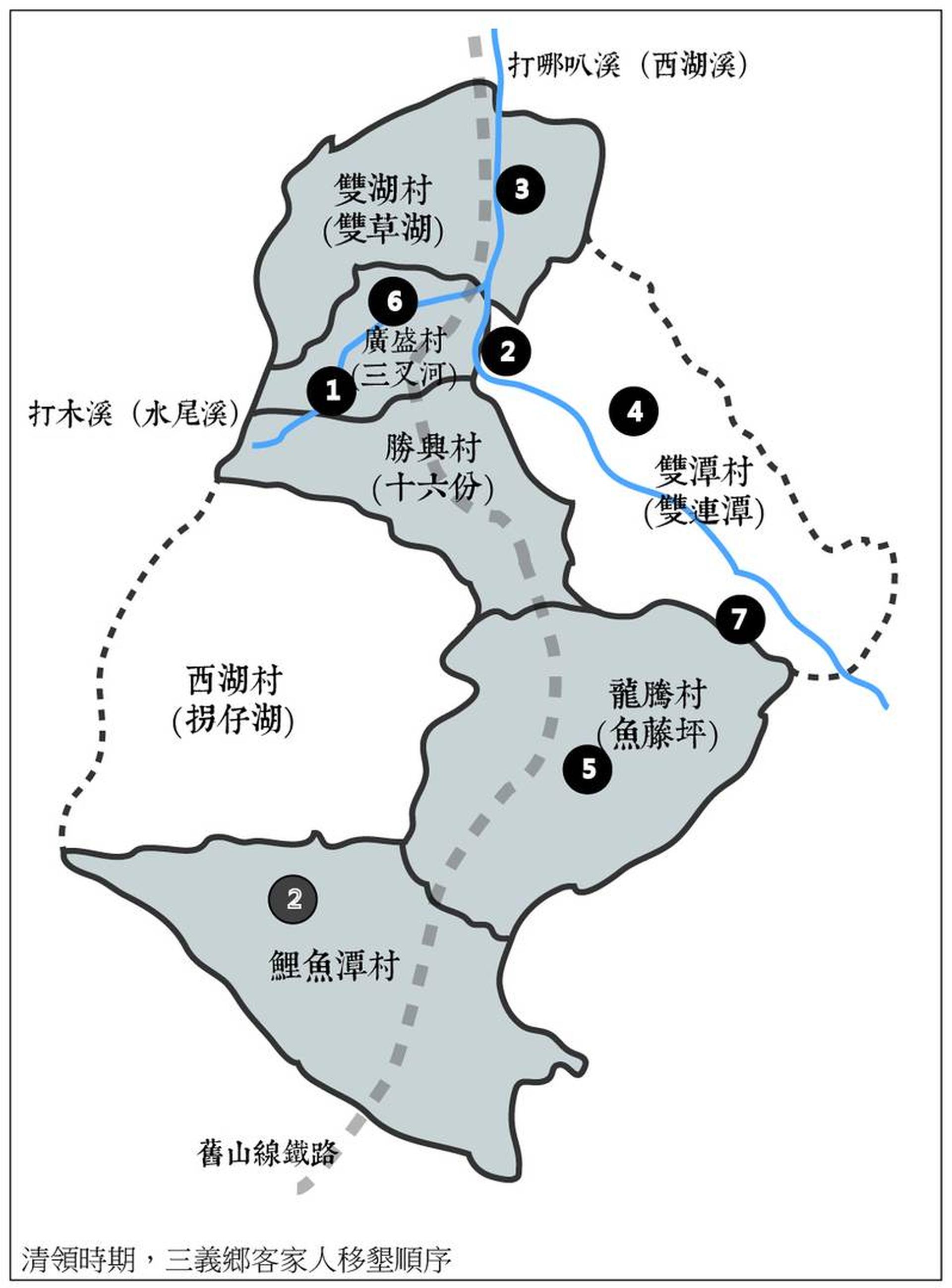

清康熙初期,閩粵一帶雖有零星墾民進入苗栗墾殖濱海地區,後因禁令有所中斷,直到雍正10(1732)年開放對粵民海禁後,客家族群逐漸湧入苗栗縣拓墾,並於清乾隆年間沿著打哪叭溪(今稱西湖溪)進入三義,前後歷經七批移墾完成以客家人為主的聚落形成。

清領時期的這七批移墾分別是:第一批,於18世紀後半葉,由羅芳華、李元禮、張衍岳等人陸續開闢三叉河(今廣盛村)。第二批,道光22(1842)年開始,劉金襄、劉瑞華、曾阿生等7人組成的拓墾組織,沿著打哪叭溪到三叉河廣盛村、雙湖村,墾闢後從三人姓名各取一字,將墾號命名為「金華生」,而後由李騰華家族承買並進入鯉魚潭。第三批,道光26(1846)年,吳紹遠夥同5人組成「金隆盛」墾號,招募墾戶數百人,沿著打哪叭溪右岸慢慢往上游開墾,開闢雙草湖(今雙湖村)一帶。第四批,為吳鳳能兄弟於咸豐6(1856)年開墾雙連潭(今雙潭村)一帶。第五批,為楊清安於同治5(1866)年開墾魚藤坪(今龍騰村)地區。第六批,由吳復初、楊清安、詹雙潭等人於光緒9(1883)年合墾三叉河(今廣盛村)。第七批,光緒15(1889)年由黃南球帶領的「廣泰成」墾號,由大湖地區至三義鄉雙潭山區、龍騰、勝興、鯉魚潭等村拓墾。