日治時期興築的舊山線總計架設了4座鐵橋、鑿開9座隧道,工程數量多,山谷溪流的地形、地勢、地質的差異也多,面對架橋與隧道艱難之工程,除了技術可行性的考量外,工事成本也是定案的關鍵之一,當時臺灣總督府以「速成延成主義」來建設臺灣縱貫鐵道,便是期許以最少經費能達到最大化效益。

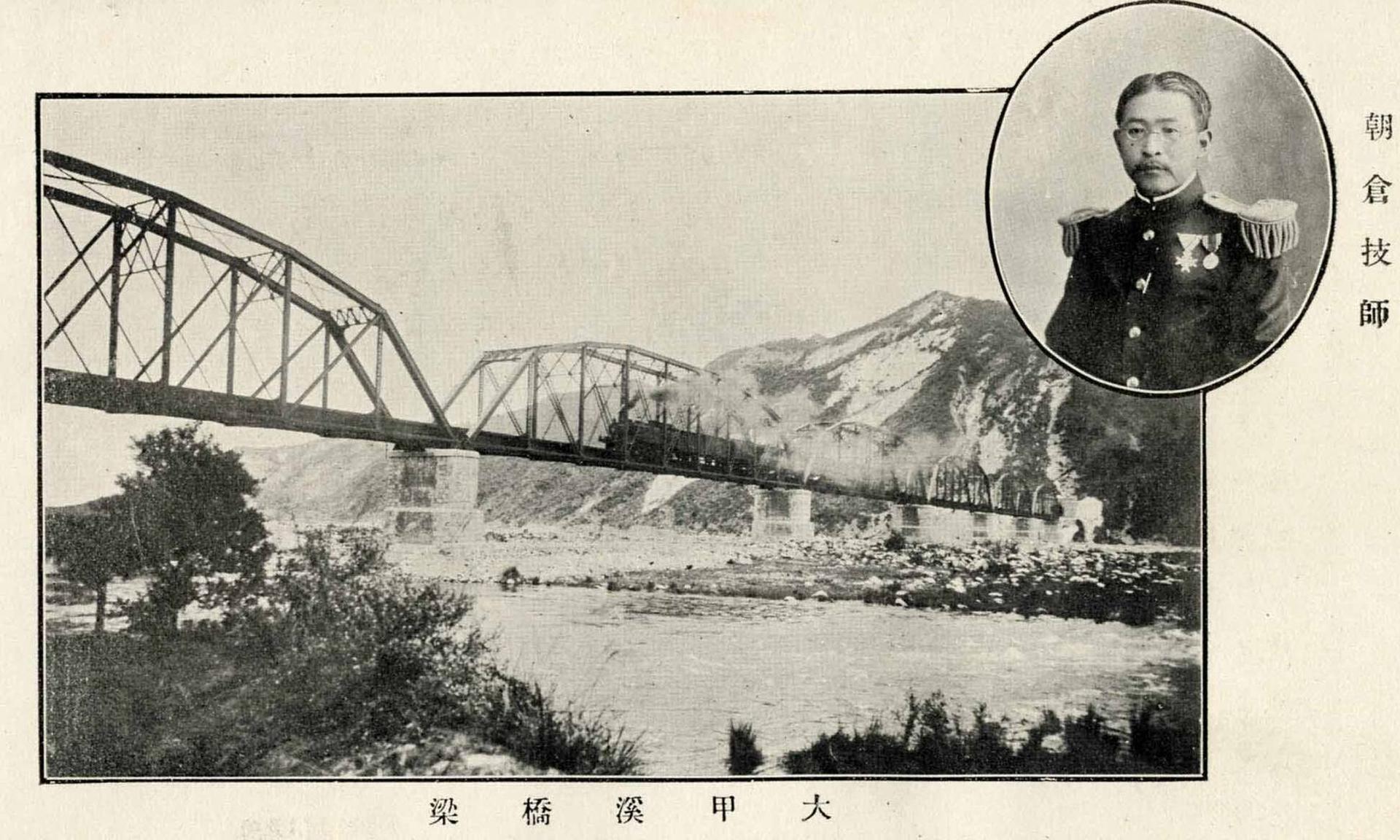

在橋樑架設部份,三叉河至葫蘆墩區間便跨越了大安溪(95.76公里)和大甲溪(124.2公里)中部二條的重要河川,是故規劃之初,臺灣總督府除了選擇將橋樑架設於上游之處,以避免下游容易遭受溪水氾濫橋樑沖毁之虞,同時也擷取彎曲河道中最窄、也就是地質最堅硬的部分來架設鐵橋,來節省當時昂貴又高成本的鋼樑建材。而架橋與挖隧道的取捨,和架設鋼樑橋相比較,開通隧道對有地底下挖煤礦經驗的日本政府來說較容易,而且越堅硬的隧道越好開挖,較無崩塌之危險,因此為了降低翻山或開通隧道的成本,總督府也採取往上爬高取較短路徑打通的方式進行開鑿。隨著大甲溪橋趕在全線通車前10日完工, 舊山線上9座隧道、4座鐵橋的完成,也說明了施工成本考量下如何克服嚴峻考驗的鐵道工程技術。