舊山線的勝興車站一帶有過許多有趣的老地名,清朝時因客家人信仰被稱為伯公坑,而後因有十六座腦寮改稱十六份驛,還有一個與運輸相關的舊稱「桃坪崎」。這個地名由來有兩種說法,一為「拖棚」,另一為「拖板」,兩種說法皆反映出此地分別在縱貫鐵路建設期間與山林產業中的運輸風貌。

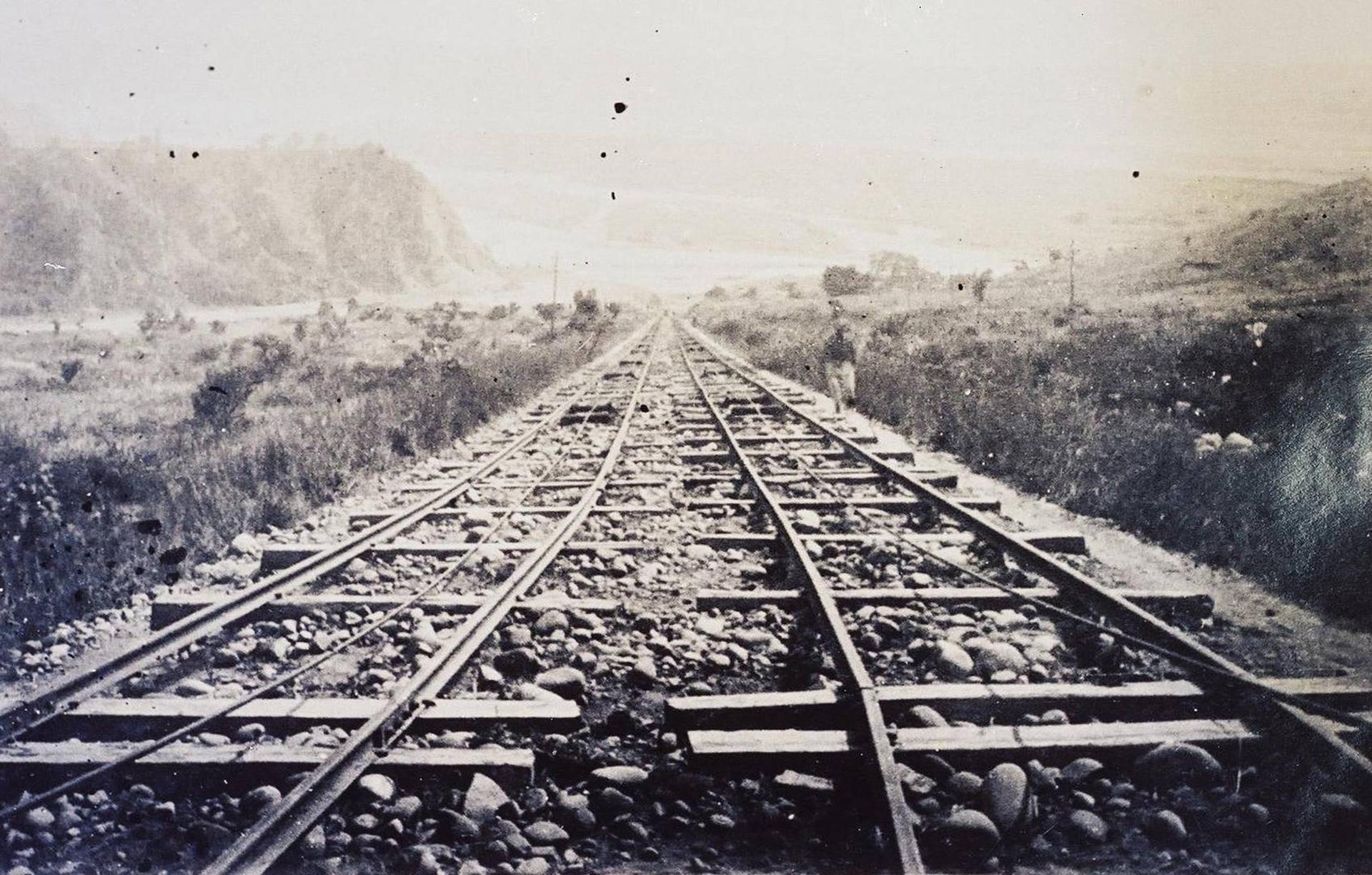

日治時期建設縱貫鐵路,唯獨新竹至臺中段因為高山峻嶺多而最晚開通,因而在山線開通前,先設置輕便鐵路,運送縱貫鐵路的建材到大安溪北岸,再以輕便臺車運送至內社川橋及大安溪橋工地現場,並肩負起葫蘆墩至三叉河之間的客貨運輸。火車從大安溪河床爬升至伯公坑,往往因為坡度過陡,運送一天還運送不完,如同當時常把三天的戲拖長成一個禮拜以賺更多錢的歌仔戲班,大家戲稱此地「拖棚」,將一個看戲文化的用詞套到這個運輸曠日廢時之地。另一個講法則是起因於伯公坑這一帶,常以人力輕便車,將南部來的木材資源往北拉,供日人建造家具,由於拖的都是木板,就稱此地為「拖板」。