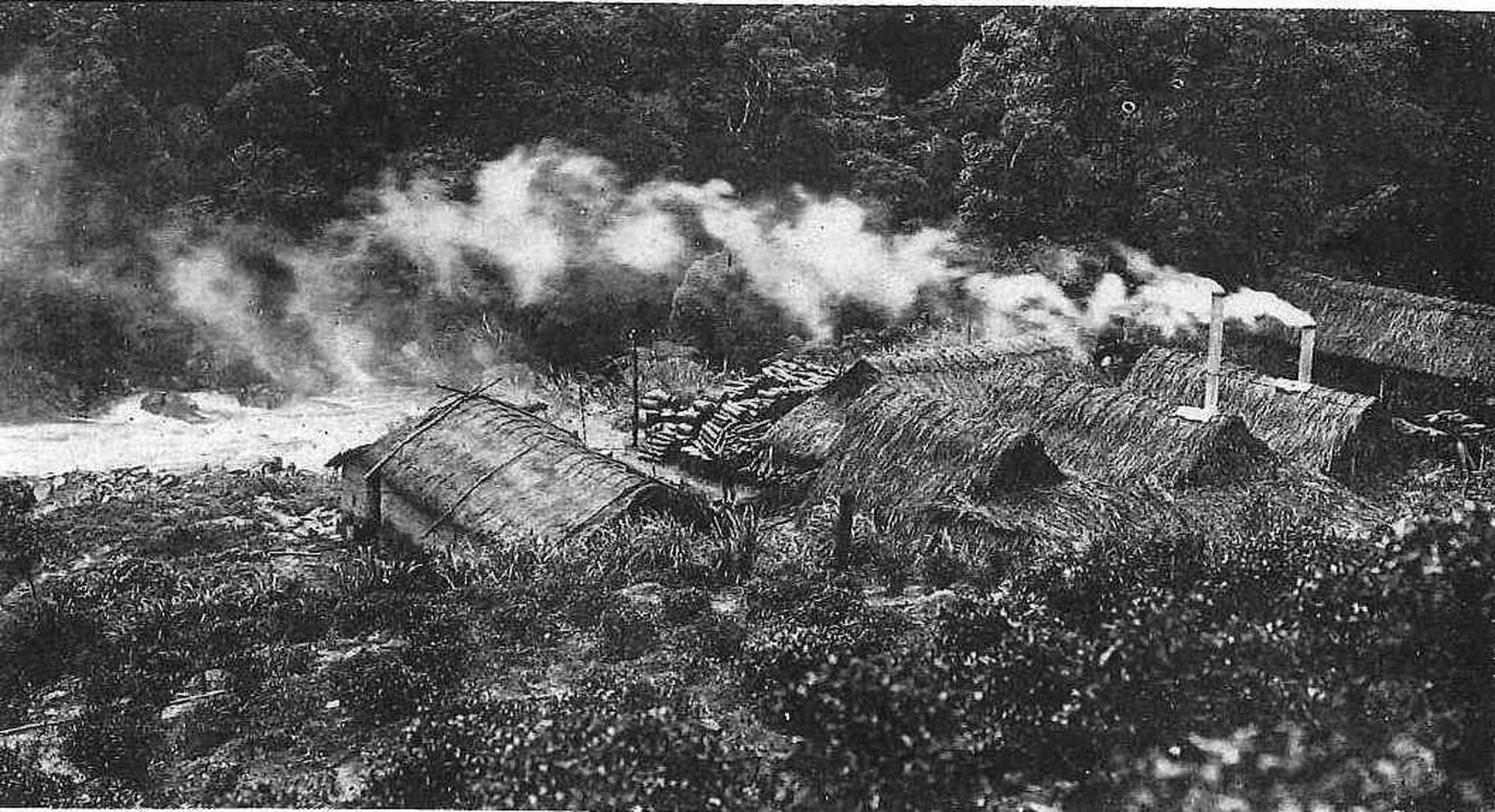

舊山線三義一帶遍佈相思林,自日治時期開始山區就有比比皆是的燒炭窯。炭窯建造是一門大學問。首先要選擇土質比較硬的黃土地,澆水之後,牽牛來踩或用工具撞擊捶打來整平地面,因為地面只要稍有傾斜,炭火就打不起來。接著慢慢挖出一個內部有一人高的圓墩窯洞,在窯洞內挖洞留門,以方便透火煙、進材。然後便是將包覆泥土的木頭作為支架撐起窯洞,再以茅草蓋上,一座炭窯就完成了。

燒木炭時將木頭一截一截放入,整齊排放,立木是一項專業的工作,與窯體會不會垮息息相關,立滿之後封門,燒火進去,利用強力火煙透上來逼出樹幹水氣,直到脫水炭化。燒炭需耗時數天,期間還需要上山撿柴以添加薪柴,因此炭窯一旁也會搭設工寮,供看顧炭窯者輪班休息。燒得好的木炭看起來黑黑亮亮;若燒得底下灰白,就稱為「馬腳」,雖品質較差但還可堪用。最糟的是燒過頭變成灰炭,便無法使用。由於燒炭技術性高,人們必須時刻兢兢業業工作,也發展出此行業的性別禁忌,認為女人不能靠近燒炭窯,只要一靠近燒炭就會失敗。而後隨著能源使用轉移至瓦斯,燒炭行業逐漸沒落。這些炭窯體一不燒就變得脆弱,現在大部分的三義炭窯都已經坍方。