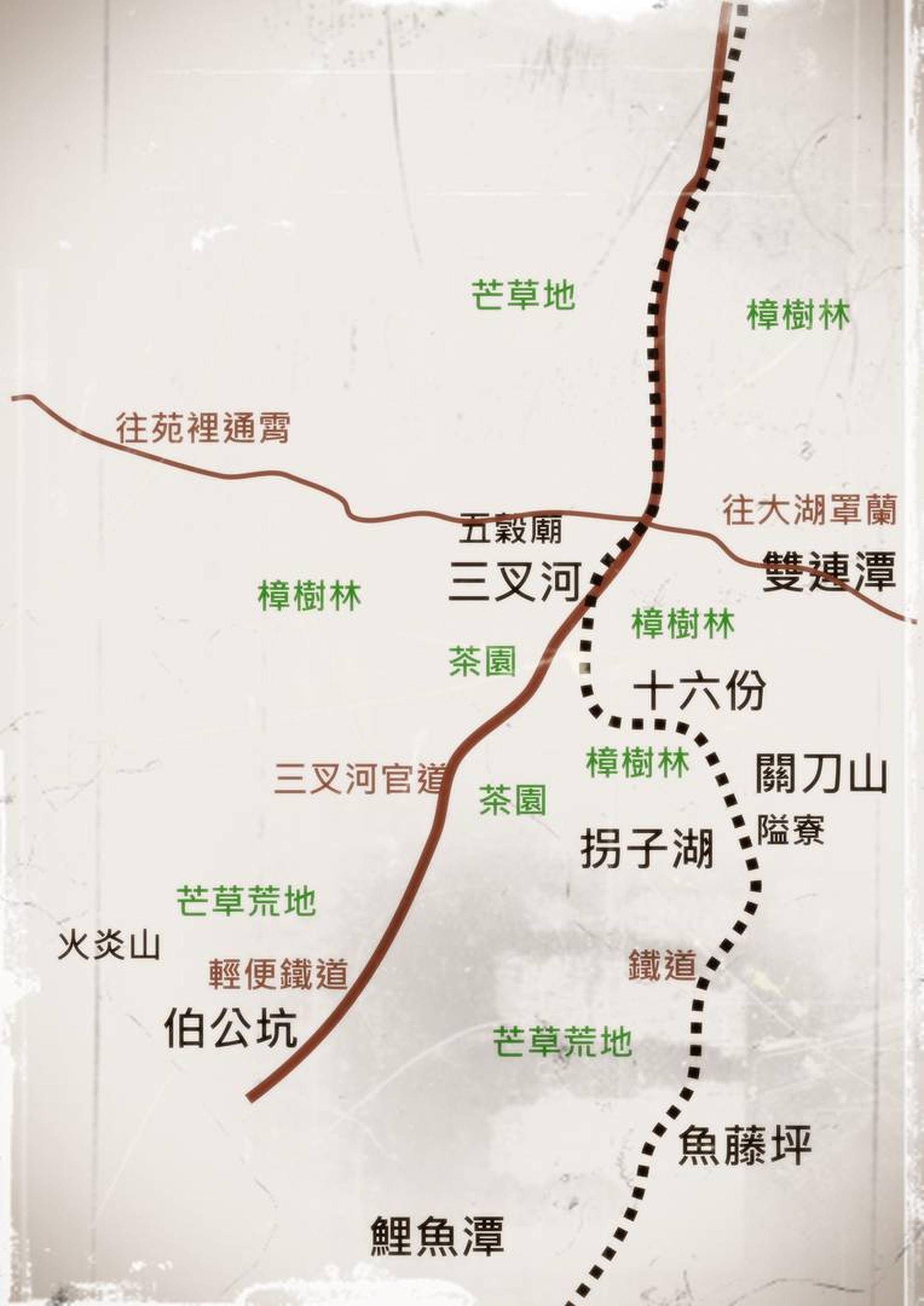

日據時期三叉河的交通區位有了大幅改造,鐵路建設、與航運的連結、甚至是道路的擴建,都反映出了日本殖民政府對於全臺的治理策略。明治28(1895)年,為了要在據臺初期就有便捷交通運輸軍隊、物資以掌控全島,臺灣陸軍補給廠開始鋪設軍用輕便鐵路。三叉河是苗栗境內的輕便鐵路據點之一,設有辦事處(停車場),配有60輛台車以供調度使用,提供南北軍需、並使軍力得以迅速由城市進入鄉村與山區。另一方面,輕便鐵路也連結了河港城市與山林產地,後壟與大甲港再度與三叉河串連,只是河港運輸的目的地已從清領時期的廈門轉為日本內地。也因為日本殖民政府對南北聯繫的重視,興建一完整道路網更重要,昭和9(1934)年擴建了清領時期建置、當時只是小徑的三叉河官道。

隨著殖民勢力穩固,社會整編收到成效,治理重心由軍事控制轉為資源開採與經濟發展,交通建設的功能也由軍事轉為產物運輸,輕便鐵路不敷使用。明治41(1908)年,縱貫鐵路的三叉河到葫蘆墩段峻工,擔負起串連全台經濟動脈的重要角色,從此三叉河成為全島經濟體中的重要一站。