三叉莊是舊山線經過的三義一帶的舊地名,原先依循「河港聚落-統治據點-山林平原產地」的區域發展結構,作為山林產物的集送地,由後壟、大甲等西部河港聚落輸出至廈門,著重東西向道路連繫。然而1860至1863年間臺灣陸續開港通商,貿易對象由中國大陸轉為世界各國,歐美對茶、樟腦的需求加速了北部山林的產業開採。大幅改變了臺灣北部的區域發展模式,區域發展規模擴大,交易重心北移,產物流動方向由西轉北,奠定了三叉河等北部丘陵山區聚落的縱貫連繫,並成為之後舊山線得以建設的基礎。

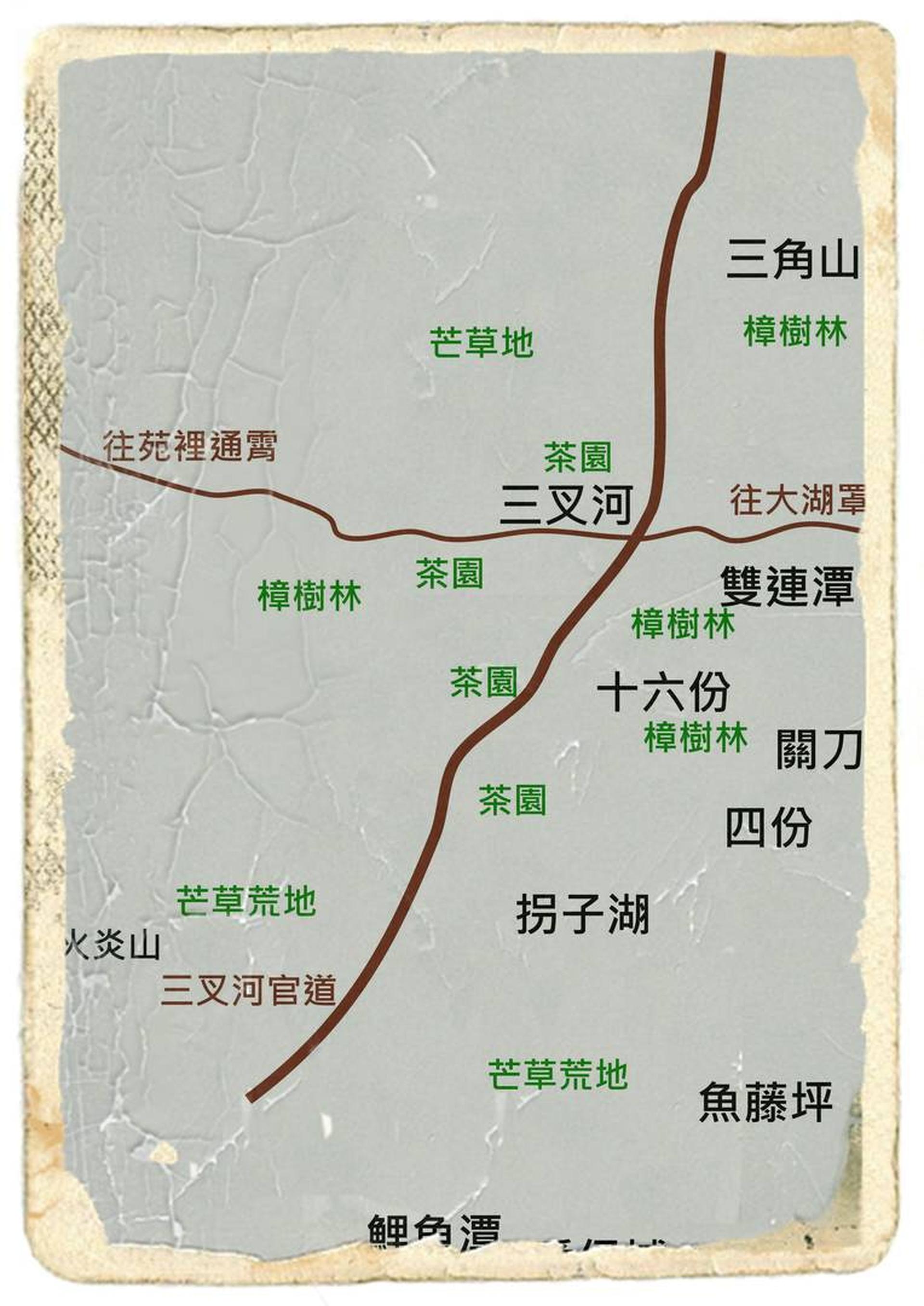

開港通商之後,原有的區域發展結構打破,基隆、淡水轉為整個臺灣北部的輸出重心,省城的郊行買辦作為主要貿易商,治理中心轉為臺北城,鐵路、電信等基礎設施都以臺北為中心向南發展,縱貫運輸道路更加重要。於是官方開闢「三叉河官道」,連接內埔、后里、伯公坑、三叉河、田寮、後龍溪、中港溪、尖山等地。成群的茶販、腦商隨著這條寬4-6米的官道,一路從大稻埕貫穿山林聚落南曳而來,重新構築成以北部資本為指向的聚落分布。