十九世紀末的開港通商,為臺灣的茶樟產業帶來外商資本、新技術與廣闊的全球市場。現舊山線經過的三叉庄等北部丘陵土地,自清中葉一批批的漢人入墾,伐樟煉腦、開闢茶園,以及種植農家所需的蔬菜、水果與水田等,加上農莊聚落的分佈,形成多樣的土地利用模式。

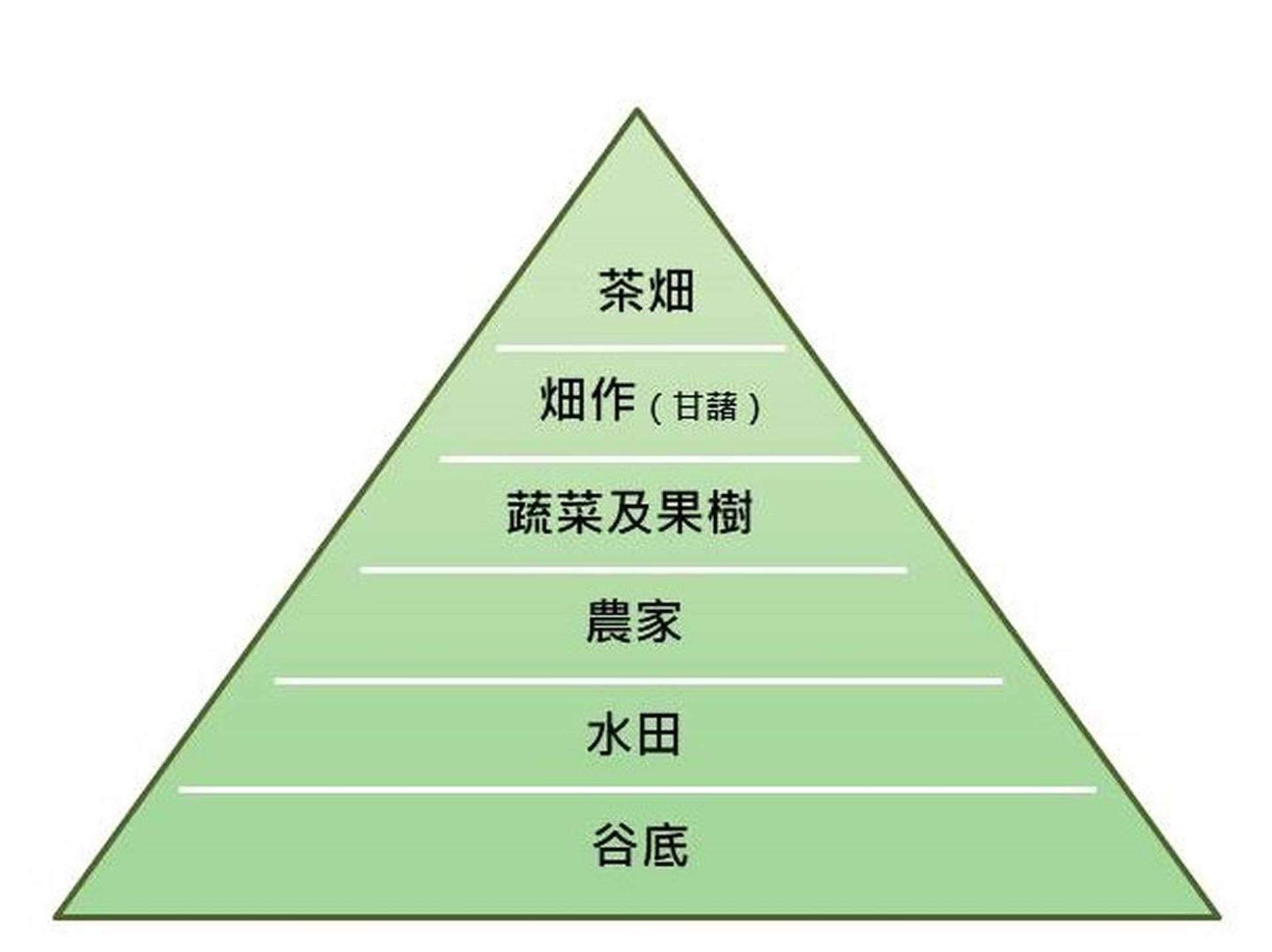

三叉河一帶原是原民住的狩獵之地,這一片的原始樟樹林,19世紀中葉陸續有漢人移墾,從初期的零星製腦,轉為以匯聚更多資源的大墾號進行更大規模、並往內山深入的伐樟製腦,迎接開港後蓬勃的腦業市場。另一方面茶業登場,拓墾初期沿著三叉河打木溪兩側的淺山坡地和打哪叭溪雙連潭山區的樟林已遭砍伐殆盡形成一片荒地,這些荒野林和北部的丘陵地遂順勢闢建為茶園,從拐子湖(含西湖村)以北到三叉河,成列的階梯狀茶園自南至北綿延近3公里。壯觀的茶園,臨水闢建的梯田、水田,依水傍居的農家院落和幾彎小路,較陡或灌溉不便的地方更用來種植蔬果,充分運用了立地條件,構築出墾民們依地、依時的生活樣貌。