舊山線經過的三義一帶,過去稱為三叉河,是一個由打木溪縱切丘陵、北窄南寬的狹長型山谷走廊,原本是原住民族狩獵之地,直到1842年在開發樟林產業的驅動下,漢人組織金華生三十二股墾號進入,發展農莊聚落,在十六份等樟林茂密處搭寮蒸腦,建立三叉河早期伐樟煉腦的據點。於是三叉河形成市街,在聚落高處建立五穀宮作為信仰中心,是一個由地理位置的優越性、發展成山林產物交易據點的市街空間,奠定了其在區域發展中的角色,一直到舊山線通車,三叉河都是聯繫山林產業與對外貿易的重要結點。

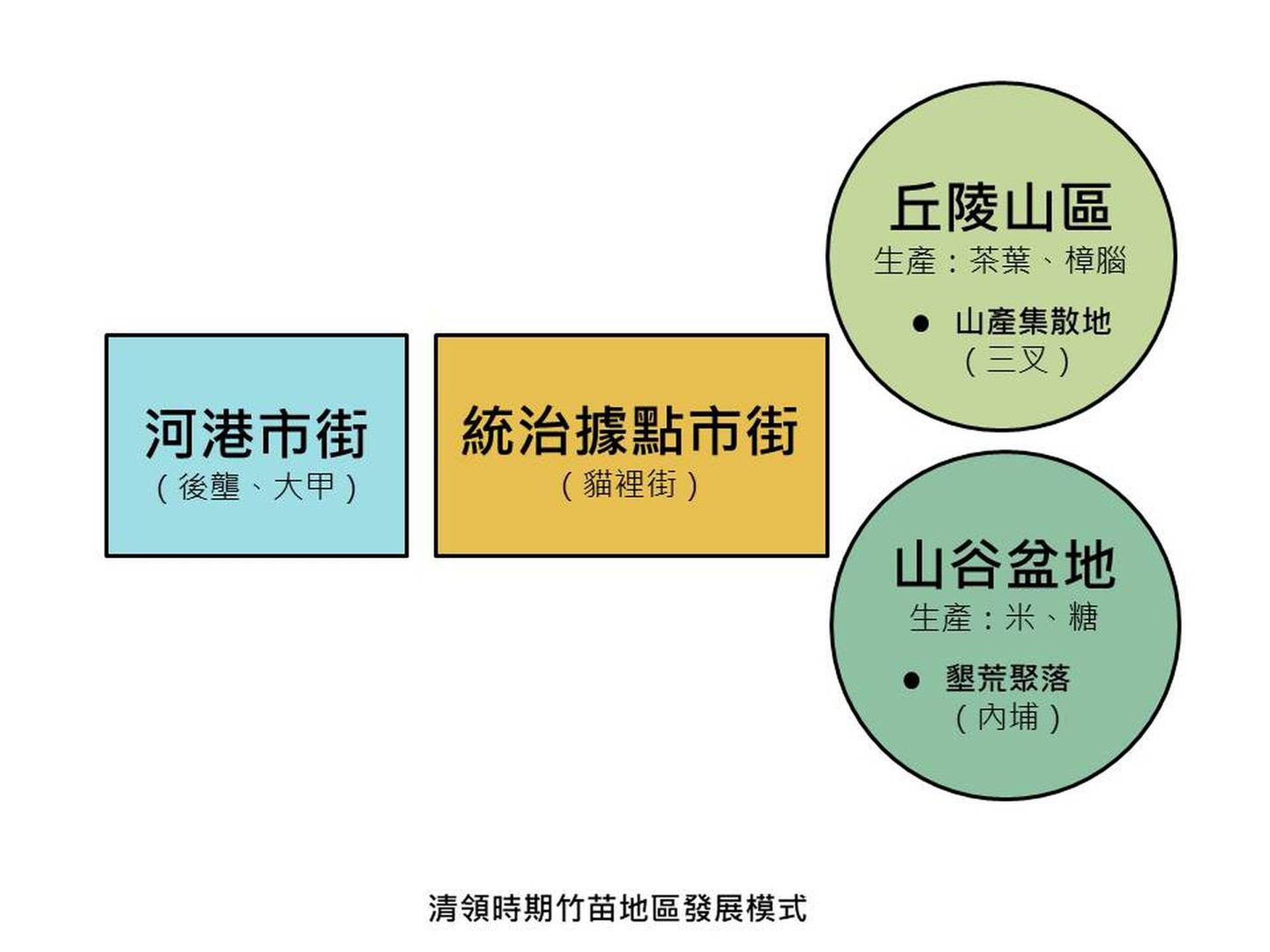

三叉河這樣的角色,顯示清中葉時期台灣西部的漢人移墾聚落分布,與臺灣的對外貿易、產業模式息息相關。當時常見的區域發展模式,由生產米、糖、茶、樟腦等作物的平原、丘陵、山區作為生產地,位於交通要道、墾殖據點而人口集中的市街就成為統治據點,最後再由河港聚落進行與中國大陸的貿易。閩粵移民進入苗栗地區開發,後壟、大甲、貓裡等相繼發展成以河港貿易為主要功能的聚落,作為政治、文化與經濟的核心,三叉在這樣的區域發展圖像中,是作為山林產業集散的據點,與後壟、大甲、貓裡街等形成區域發展的組合,以進行和福建港口的貿易。