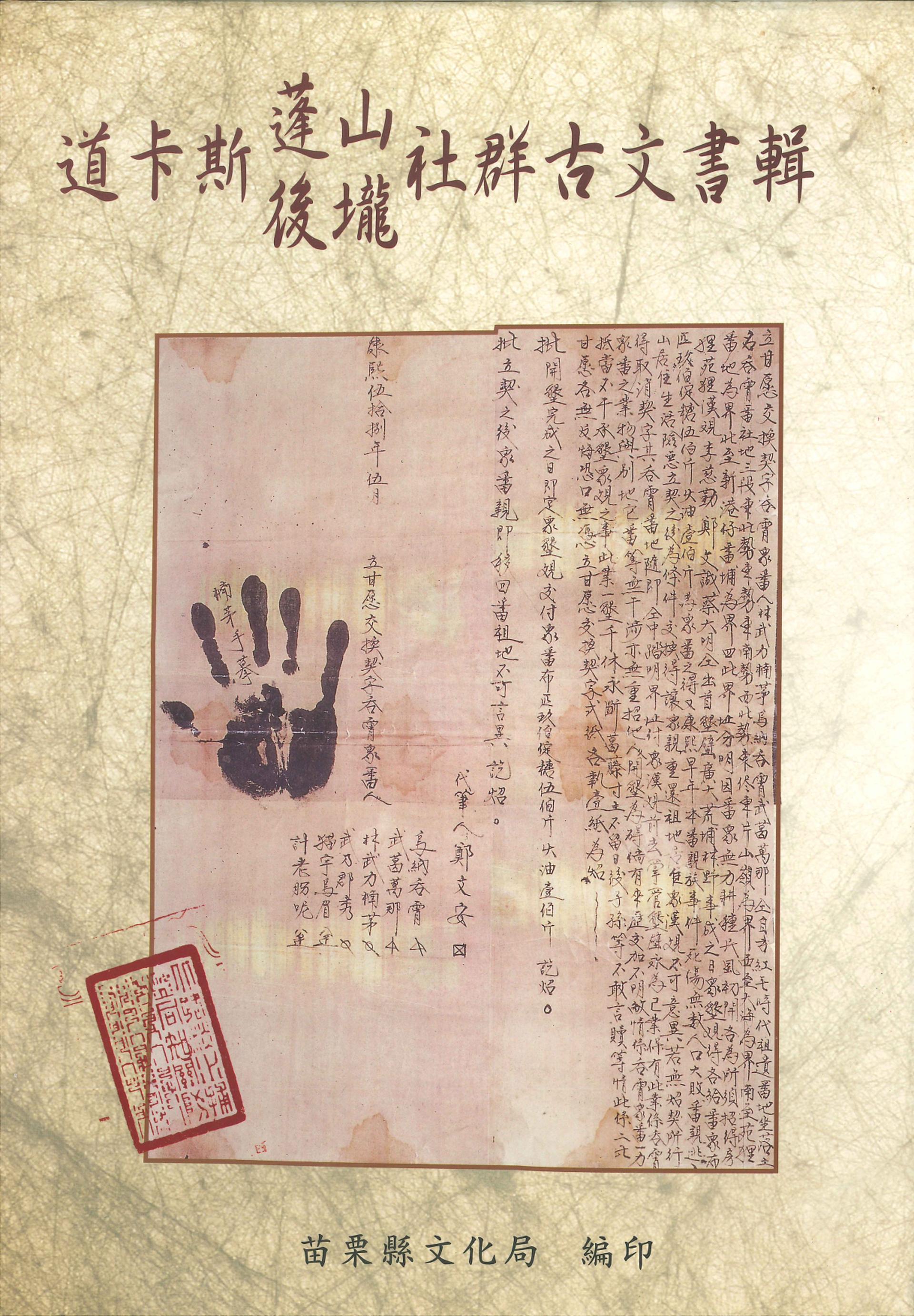

舊山線三義一帶曾有道卡斯族的身影,然隨著清領初期的治理與開墾,漢番衝突加劇,道卡斯族逐漸漢化或遷移。康熙55(1716)年間道卡斯族人簽下的〈立甘願交換契字〉,將土地交予漢人拓墾以交換居住權,形成「漢番共處」模式,便是這一連串摩擦中的代表事例。該份簽字為苗栗縣政府文化觀光局出版之《道卡斯蓬山後壠社群古文書輯》一書封面。

清領時期因拓墾漢人增多,官方設通事一職來治理地方事務,然當時通事黃申指派過重勞役給道卡斯族的吞霄社人,並規定狩獵前納稅銀。康熙38(1699)年原已歸化的吞霄社人,在土目卓介卓霧亞生帶領下起義抗爭,殺害黃申。清廷聯合巴宰族岸裡社攻打吞霄社,社人死傷慘重,退入內山。但內山生活險惡,前有漢人逼近、後需提防泰雅族出草,吞霄社族人遂於康熙55(1716)年簽下〈立甘願交換契字〉,將祖先自荷蘭時期遺留的社地讓給漢人拓墾,但保留族人居住權,使其能離開險惡內山、返回原本居住所,在生存無奈下促成「漢番共處」的局面。契約中讓出包含蓬山社群中的五社領地:吞霄、苑裡、房裡、貓裡與日北。18世紀蓬山八社再次以大甲西社為核心,聯合吞霄、苑裡、大甲東社等,爆發對官府的反動,然隔年遭清廷聯合巴宰社平定,參與部落幾乎被滅村。而後道卡斯族勢力大幅衰退,對於漢人開墾活動的入侵,幾無抗衡之力,走向漢化或遷徙之路。