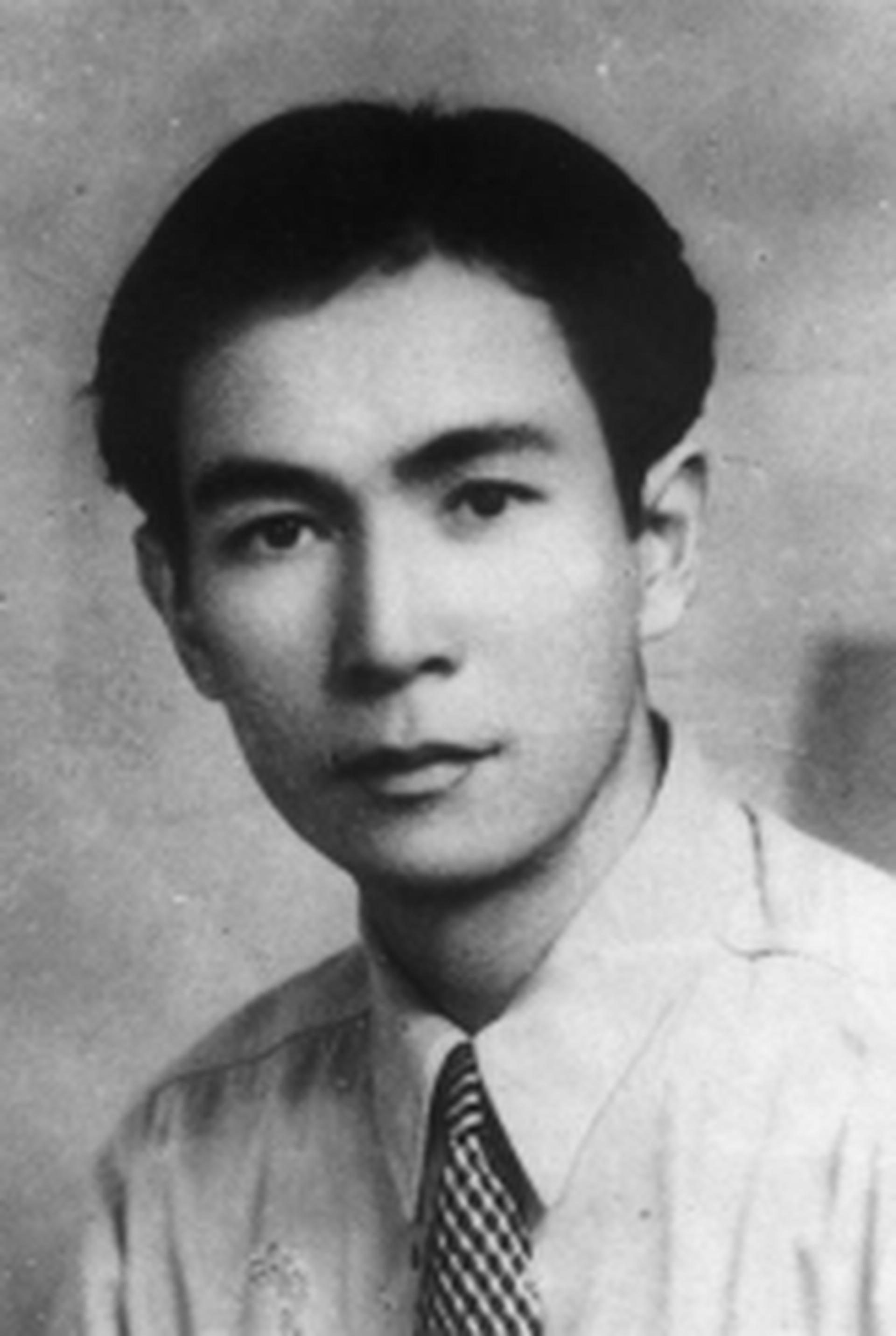

呂赫若(1914-1951)有「台灣第一才子」之稱,橫跨寫作、音樂、教育、報導、語言等領域,文風寫實且富當代批判性。在他創作的短篇小說〈逃匿者〉中,舊山線的地景風光被寫實的呈現,與主角的內心感受交錯呼應,讀者在閱讀中能夠連結到實際的地理位置,似乎也跟著逃匿者進行這一段亡命之途。舊山線的建設、地景、地名、風情都在這篇小說中呈現,成為表現1930年代舊山線鐵道印象的重要文學瑰寶。

如這一段落:「剛剛轟隆轟隆渡過鐵橋,氣笛隨著長鳴一聲,鑽入長長隧道……火車鑽出隧道,我的眼睛轉向明亮而寬敞的高原,火車正在山麓的坡道上行駛」。雖然未明說地點,但讀者若是熟悉舊山線,便能聯想到此時舊山線的火車,正渡過雄偉的花樑鋼橋大甲溪橋,進入舊山線最長的隧道:九號隧道,而後走向坡道。「我的視線轉向窗外,火車又穿過好幾個隧道,通過的正是十六份,火車在山麓間緩慢行駛,到苗栗,還要三十分吧?」這一段更讓人能清楚指認三到六號連續隧道群,以及日治時期名為「十六份」的勝興車站,此外,文中也呈現了1930年代火車內部的情景,如:「亮起電燈的三等車內,乘客相當擁擠,在昏暗的燈光中,有的在茫然相望,有的在呢喃低語。」這些忠實描述為當代讀者補充了過往的舊山線身姿。