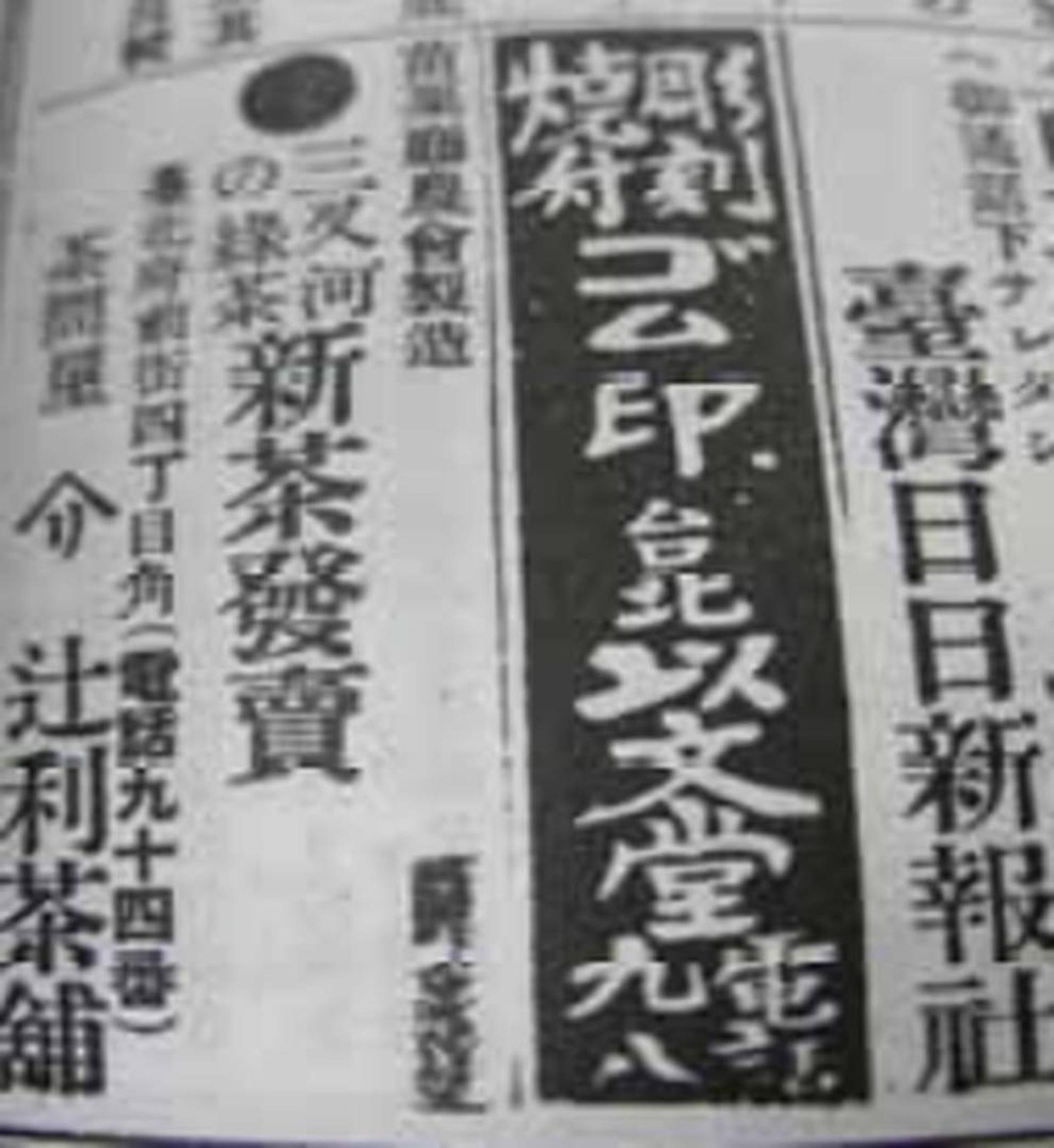

明治41(1908)年三月二十八日的《漢文臺灣日日新》刊登了一則三叉河綠茶新賣廣告。苗栗地區就屬三叉河附近的氣候最適合茶樹生長,品質也最好,境內雙草湖、三叉河、拐子湖等丘陵地,在清領時期就已經有大片茶園數百甲,但當地綠茶的產製是從日據時期才開始推行。而能夠成為一個被廣告的品牌,更是有其歷史脈絡。

為了提高台茶的競爭力,日本殖民政府除了改良茶樹品種與製茶能力,更藉由製品規格的統一與大量生產,將台茶商品化納入資本主義體系,以精美的包裝、茶商品牌的商標保證以及各種廣告宣傳,來提升銷售的競爭力。此外,殖民政府為了避免台茶與日產綠茶競爭,只在三叉庄、淡水、林口等地製作綠茶以供內銷,使三叉綠茶在臺有其獨特性。1906年,日本政府為提供在地的綠茶消費,延聘大陸綠茶師傅在苗栗廳會三叉河支會舉辦綠茶製法研習會,並設立傳習所,為台灣綠茶製作的開始,並且出現「三叉茶」的品牌。二戰後,因中國大陸及日本綠茶產量無法供應北非的需求,台灣綠茶掌握機會開始大量外銷北非摩洛哥等市場。台灣地區的綠茶業在1950年代後逐漸興起,成為臺灣茶葉外銷的主力。