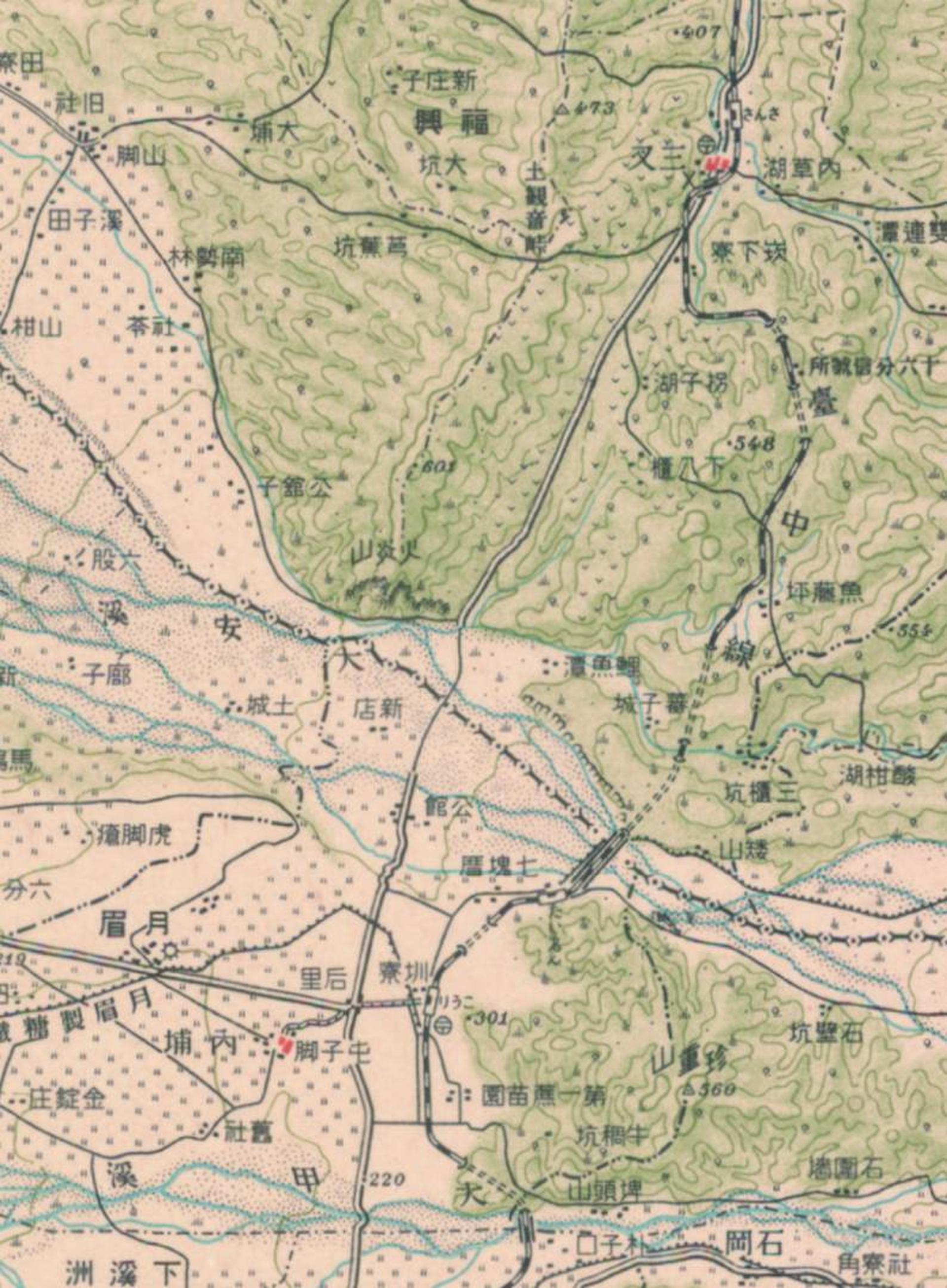

從這張日治時期二十萬分之一帝國圖的標記中,可見清楚的舊山線鐵道路線,自苗栗三叉河至臺中葫蘆墩段,海拔300多公尺的山脈起伏加上大安溪、大甲溪貫穿,在全區幾無平地的情況下,成為臺灣西部縱貫鐵路興建的最大挑戰。當年時值日本貫徹明治維新「富國強兵,殖產興業」政策,重視工學人才培養,這些鐵道技術主力來自出身京都、東京帝大等最高教育機構的技師;技術背景則有日本本國的國營、民營鐵道成熟的基礎,但臺灣特殊地形地勢下,舊山線仍須面對更嚴峻的「逢山開洞、遇水架橋」考驗。9座隧道與4座橋樑不僅克服艱難立地條件,完整串連臺灣縱貫鐵道,其展現的「磚石砌拱」、「鋼板花樑」技術工法也見證百年前邁向現代化的日本殖民政府在台灣鐵道工程的突破,而成就的工藝美學更成為臺灣鐵道史的詩篇。

舊山線於明治36(1903)年11月開工,1908年4月竣工開通,穿越三叉河至葫蘆墩間的崎嶇丘陵與山澗大川,從材料、機具運送到鑿山、架橋工事都是高難度的技術挑戰。除了天險般的地理環境,還要因應不同地段各異的水文、地質狀況,像是7號隧道就因9次噴砂湧入而修改路線;鐵道闢建區又是瘴癘山林,工程人員時常感染霍亂、瘧疾、鼠疫而臥病。土質崩落、颱風侵擾、瘟疫蔓延的問題,也導致工程期延長。