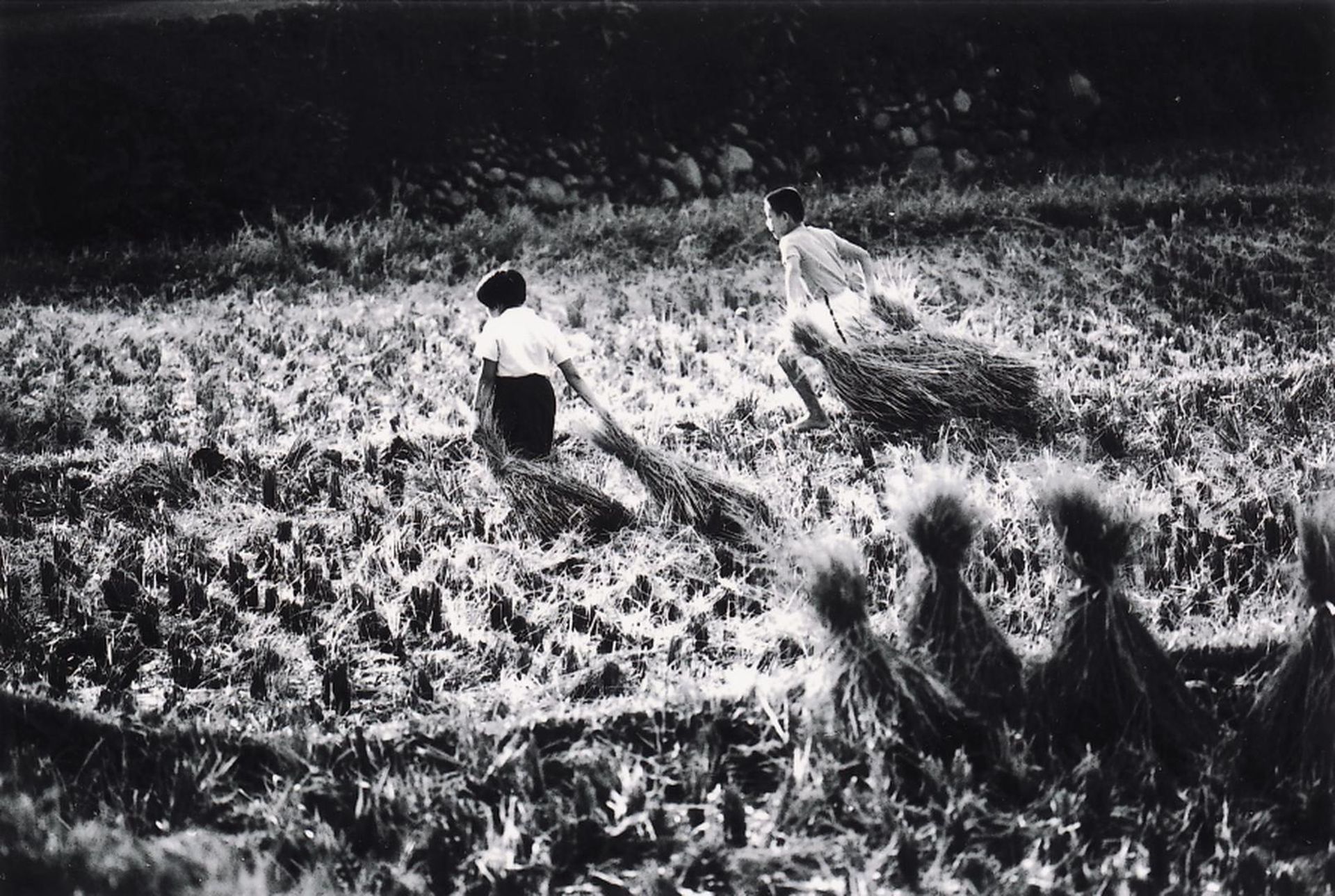

1950年代每到農忙時期,不但大人忙著收割,小朋友放學後也必須在稻田裡幫忙,把收割後的稻草集中綁起來,交給大人堆成「稈棚」,而「稈棚」也成為鄉間的地標景觀。

客家話中的「稈棚」就是稻草堆。稻草稈是稻米收割後的副產品,除了便宜,還保暖、保溼、取用方便,是早期臺灣農家建築房屋與製造用品的重要材料。除了用於草鞋、草蓆、草繩、屋頂、田壟周圍,還可以用於綑紮農產品、保護農作植株與幼苗、家庭生火煮食燃料、栽培洋菇、草菇以及冬天充當牛飼料等等。通常稻子收割後,稻稈在陽光下曝曬3到5天,就可綑綁起來堆成稈棚。一座座金黃的稻草堆也是農家收穫的表徵,今年誰家收成如何,從稈棚的數量與大小就能加以推斷,往往成為鄰里親友間茶餘飯後的話題。